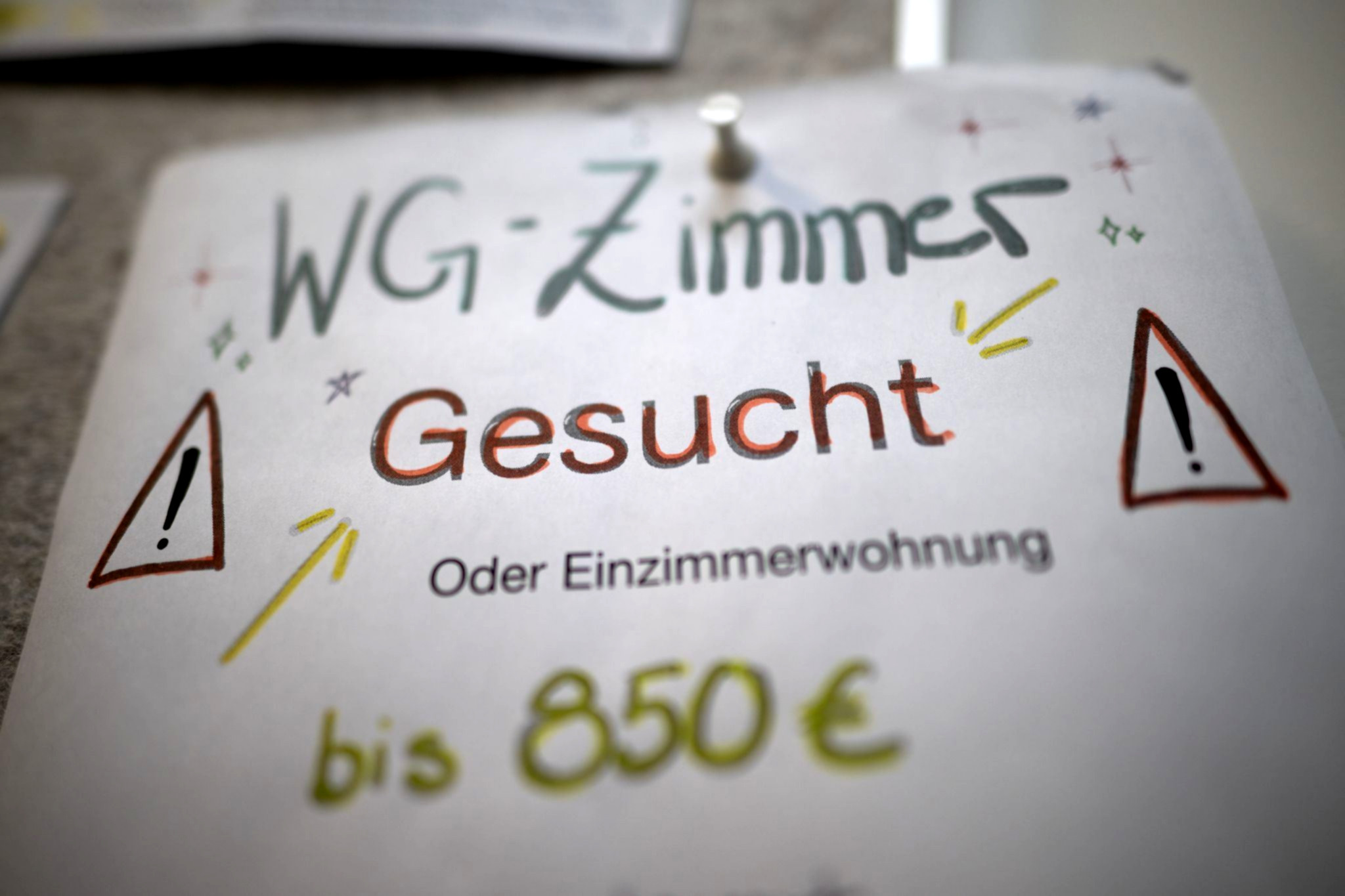

Ab dem Wintersemester 2025 verschärft sich die Situation auf dem studentischen Wohnungsmarkt in vielen deutschen Universitätsstädten dramatisch. Während an den Hochschulen die Vorfreude auf den Studienbeginn und den Start in ein neues Leben Kapitel bei vielen jungen Leuten wächst, sieht die Realität für viele Studierende ganz anders aus: Sie müssen sich der Herausforderung stellen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Vor allem in Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München ist der Andrang auf günstige Zimmer und Apartments schon immer hoch, doch momentan verschärfen sich die Engpässe wie nie zuvor. Hunderte, manchmal sogar Tausende von Bewerbern pro Wohnheimplatz, monatelange Wartezeiten und immer weiter steigende Mieten sind für viele Erstsemester keine theoretischen Probleme, sondern eine direkte Hürde auf dem Weg ins Studium.

Die Fakten sind eindeutig: Im Jahr 2025 wird das Studierendenwerk Berlin etwa 9.200 Wohnheimplätze anbieten, doch über 4.000 Studierende bewerben sich gleichzeitig um einen Platz. Man wartet mittlerweile mindestens ein Jahr im Schnitt. In vielen anderen Städten mit Universitäten ist die Lage ähnlich – die Suche nach Wohnraum gleicht einem Marathon, der von Ungewissheit und finanziellen Ängsten begleitet wird. Für viele Studierende und ihre Familien ist das eine große Belastung, besonders weil die Lebenshaltungskosten und Mieten in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind. Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 650 Euro pro Monat für ein WG-Zimmer in Berlin ist die Hauptstadt derzeit der Spitzenreiter in Deutschland. Das erhöht die Gefahr, dass junge Menschen sich verschulden oder auf prekäre Wohnverhältnisse zurückgreifen müssen.

Immer wieder hört man von Studierenden, die vorübergehend in Hostels, auf Freundes Sofas oder sogar in Notunterkünften schlafen, weil sie keinen Mietvertrag rechtzeitig zum Semesterstart bekommen haben. Selbst private Wohnangebote bringen kaum Entspannung für den überhitzten Markt, weil die Mieten hier oft noch höher sind und die Konkurrenz unter den Suchenden groß bleibt. Es kommen eine Reihe von Unsicherheiten hinzu: Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten, der Inflation und der stagnierenden BAföG-Sätze wird die Wohnungssuche für viele zu einer großen Herausforderung.

In der politischen Diskussion wird die Wohnungsnot von Studierenden immer mehr als gesellschaftliches Problem anerkannt, das nicht nur die Chancengleichheit im Bildungssystem gefährdet, sondern auch die Attraktivität deutscher Hochschulstandorte langfristig schädigen könnte. Obwohl es Initiativen und Neubauprojekte gibt, schreiten sie vielerorts bislang nur langsam voran. Mit dem Semesterstart 2025 wird offensichtlich, dass die Probleme auf dem studentischen Wohnungsmarkt nach wie vor ungelöst sind und es dringend kurzfristige Lösungen braucht.

Die aktuelle Lage auf dem studentischen Wohnungsmarkt

Zum Semesterstart 2025 ist die Lage auf dem studentischen Wohnungsmarkt in Deutschland noch angespannter (oder: hat sich weiter zugespitzt). Vor allem in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg und Frankfurt am Main haben Studierende mit einer erheblichen Angebotsknappheit und kontinuierlich steigenden Mieten zu kämpfen. Es gibt zahlreiche Gründe dafür: Einerseits erhöht sich die Zahl der Studierenden kontinuierlich, was die bestehenden Wohnkapazitäten überlastet. Den neuesten Informationen des Statistischen Bundesamts zufolge sind im Jahr 2025 über 2,9 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben, darunter etwa 195.000 in Berlin. Öffentliche und private Wohnheime haben leider nicht genug Kapazitäten, um diese Nachfrage zu erfüllen.

Es besteht zudem ein genereller Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den urbanen Zentren. In den letzten Jahren konnte der Wohnungsneubau nicht mit dem Wachstum der Bevölkerung in den Städten und der steigenden Zahl der Studierenden Schritt halten. Besonders für Erstsemester, die oft aus anderen Städten oder dem Ausland nach Deutschland kommen, ist die Lage angespannt, weil sie auf dem freien Wohnungsmarkt kaum gegen etablierte Mieterinnen und Mieter eine Chance haben. Der Wettbewerb ist riesig: Im Sommer 2025 haben sich laut Studierendenwerk über 4.000 Studierende in Berlin um einen der begehrten Wohnheimplätze beworben, während gleichzeitig bei alternativen Anbietern wie dem Studentendorf Schlachtensee und Adlershof über 6.000 Anfragen auf nur rund 1.300 verfügbaren Plätze kamen.

Das Ergebnis sind Wohnheimplatz-Wartezeiten von bis zu zwei Jahren und private Mietpreise, die stark angezogen haben. Mit einem Durchschnittspreis von 336 Euro monatlich sind Studierendenwohnheime noch relativ günstig, aber die Mieten für WG-Zimmer und kleine Apartments sind deutlich höher. Studierende zahlen in Berlin laut dem Moses Mendelssohn Institut durchschnittlich 650 Euro im Monat; in München und Hamburg sind es 620 bzw. 603 Euro. Oftmals übersteigen diese Preise das Budget vieler Studierender, besonders wenn die Eltern nicht helfen können und das BAföG nicht ausreicht.

Zusätzlich machen bürokratische Anforderungen, wie das Vorlegen von Bürgschaften, Einkommensnachweisen und Schufa-Auszügen, die Wohnungssuche schwieriger. Oftmals haben Vermieter eine Vorliebe für Bewerber mit festem Einkommen, was Studierende mit befristeten Nebenjobs benachteiligt. Das Ergebnis ist eine wachsende soziale Selektion: Für junge Menschen aus einkommensschwachen Familien wird das Studium oft zu einem finanziellen Risiko. Die Wohnsituation ist damit schon lange zu einem wichtigen Thema der Hochschulpolitik geworden, das die Chancengleichheit im Bildungswesen gefährdet.

Preisentwicklung und regionale Unterschiede

In den letzten Jahren sind die Mietpreise für studentisches Wohnen fast ungebremst gestiegen. In den beliebten Top-Universitätsstädten ist das Wohnen mittlerweile ein Luxusgut. Im Wintersemester 2025 liegt der bundesweite Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer laut Moses Mendelssohn Institut bei 505 Euro pro Monat – ein Preis, der sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt hat. In Berlin, das den traurigen Rekord hält, müssen Studierende mittlerweile durchschnittlich 650 Euro pro Monat für ein WG-Zimmer bezahlen. Hamburg liegt mit 620 Euro, München und weiteren Städten in Bayern folgen mit etwa 603 Euro. Die Mietpreise sind selbst an kleinen Hochschulstandorten gestiegen, was bedeutet, dass auch dort Studierende finanzielle Belastungen erleben.

Es gibt mehrere Einflussfaktoren auf die Preisentwicklung. Einerseits hat die hohe Zuwanderung in die Städte die Nachfrage nach günstigem Wohnraum gesteigert. Die Baukosten sind in den letzten Jahren durch die erhöhten Energiepreise und Materialkosten gestiegen, was einen Einfluss auf die Mieten von Neubauten hat. Es kommt noch dazu, dass viele Städte in der Vergangenheit nicht ausreichend neue Wohnheime oder günstige Wohnungen geschaffen haben. Obwohl die Förderprogramme erhöht wurden, kann der Neubau von Studentenapartments die akute Nachfrage nicht kurzfristig bedienen.

Es gibt große regionale Unterschiede. In Städten wie Leipzig oder Jena (Osten) findet man WG-Zimmer oft für 300 bis 400 Euro, während die Mietpreise in den westdeutschen und süddeutschen Ballungsgebieten deutlich höher sind. Selbst innerhalb einer Stadt variieren die Preise stark, je nachdem, wo sich die Wohnung befindet, wie ihr Zustand ist und welche Ausstattung sie hat. Wer in Berlin in zentralen Bezirken wie Mitte oder Prenzlauer Berg wohnen möchte, zahlt für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft oft 800 bis 1.000 Euro im Monat. In Randlagen oder weniger gefragten Stadtteilen sind Mietpreise von etwa 400 bis 500 Euro möglich, allerdings sind diese oft mit längeren Fahrtzeiten zu den Hochschulen verbunden.

Ein weiterer Punkt ist die Entwicklung der Nebenkosten. Infolge der Energiekrise der letzten Jahre sind die Kosten für Heiz-, Strom- und Wasserbetrieb deutlich gestiegen. Viele Vermieter geben diese Kosten an die Mieter weiter, wodurch die Gesamtmiete sich nochmals erhöht. Für Studierende, die ohnehin mit einem knappen Budget auskommen, ist dies eine zusätzliche Belastung. Die Inflation ist ebenfalls ein Faktor, der dafür sorgt, dass Lebensmittelpreise, Kosten für den Nahverkehr und Freizeitangebote steigen und dadurch weniger Geld für die Miete übrig bleibt.

Die Rolle der Studierendenwerke und Wohnheime

Eine wichtige Aufgabe der Studierendenwerke ist es, Studierenden bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Mit rund 200.000 Wohnheimplätzen deutschlandweit betreiben Sie diese, doch das Angebot kann die Nachfrage seit Jahren nicht erfüllen. In Berlin beispielsweise gibt es im Jahr 2025 nur etwa 9.200 Plätze vom Studierendenwerk, obwohl über 172.000 Studierende in diesem Bereich leben. Wegen der vergleichsweise günstigen Preise sind Wohnheimplätze sehr gefragt – Berliner Studierende zahlen im Wohnheim im Schnitt 336 Euro pro Monat. Im Schnitt liegen die Kosten für Einzelapartments bei 450 Euro, während Mehrbettzimmer oder Zimmer auf dem Flur etwa 250 Euro kosten.

In der Regel erfolgt die Platzvergabe nach sozialen Kriterien, wobei Erstsemester, internationale Studierende und Studierende mit geringem Einkommen Vorrang haben. Trotzdem sind die Kapazitäten nicht ausreichend, um den Bedarf zu erfüllen. Die Wartelisten sind lang, und zahlreiche Studierende müssen mit Wartezeiten von einem Jahr oder mehr rechnen. Zu Beginn des Semesters ist der Andrang besonders hoch, weil viele ihren Studienort wechseln und dringend eine Unterkunft suchen. Neuverträge werden normalerweise zum 1. Oktober abgeschlossen, weshalb Studierende, die spät einen Antrag stellen, oft leer ausgehen.

Es existieren neben den öffentlichen Studierendenwerken auch private und genossenschaftliche Anbieter, die speziell auf studentisches Wohnen ausgerichtet sind. Das Studentendorf Schlachtensee und Adlershof in Berlin sind Beispiele, die mit insgesamt 1.300 Plätzen eine wichtige Ergänzung bieten. Die Preise sind hier jedoch höher: Ein Zimmer kostet im Durchschnitt 550 Euro, während Apartments sogar 620 Euro pro Monat kosten. Alternative Wohnformen wie Wohngemeinschaften oder betreutes Wohnen sind zwar auf dem Vormarsch, aber sie können die Nachfrage nicht ausreichend erfüllen.

Auch die Studierendenwerke haben mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zahlreiche Wohnheime sind alt und benötigen dringend eine Sanierung oder Modernisierung. Es ist jedoch oft schwierig, solche Maßnahmen zu finanzieren, weil die öffentlichen Zuschüsse nicht ausreichen, um den Sanierungsstau zu beheben. Die Betriebskosten erhöhen sich gleichzeitig, was sich auf die Mieten auswirkt. Obwohl es Ankündigungen zu Initiativen für energetische Sanierungen und Kapazitätserweiterungen gibt, sind diese nicht kurzfristig umsetzbar.

Ein weiterer Engpass entsteht durch die große Anzahl internationaler Studierender, die für die Attraktivität der deutschen Hochschulen wichtig sind, aber besondere Hilfe bei der Wohnungssuche benötigen. Zusätzliche Schwierigkeiten wie Sprachbarrieren, das Fehlen von Netzwerken und bürokratische Hürden erschweren ihnen den Zugang zum Wohnungsmarkt. Die Studierendenwerke versuchen, spezielle Beratungsangebote und Kontingente einzurichten, stoßen dabei jedoch oft an ihre Grenzen.

Private Anbieter und neue Wohnkonzepte

Wegen der begrenzten Anzahl an öffentlichen Wohnheimplätzen sind private Anbieter und alternative Wohnkonzepte zunehmend wichtig. Firmen wie Berlinovo, The Fizz oder Staytoo haben Apartments und Mikroapartments, die speziell für Studierende gedacht sind, im Angebot. In Berlin bietet die landeseigene Wohnungsgesellschaft Berlinovo etwa 3.800 Plätze an, wobei die durchschnittliche Angebotsmiete für einen 18-Quadratmeter-Raum 483 Euro beträgt. Auch hier ist die Nachfrage hoch: Im Jahr 2025 wurden Unternehmensangaben zufolge etwa 18.000 Anfragen verzeichnet, während lediglich rund 1.800 Mietverträge zustande kamen.

Private Anbieter setzen oft auf neue, komplett möblierte Apartments mit Zusatzangeboten wie Internet, Fitnessraum oder Gemeinschaftsräumen. Diese Services sind besonders interessant für Studierende, die Komfort und eine einfache Wohnsituation schätzen. Dieser Komfort ist jedoch nicht umsonst: Während die Grundmiete in einigen Fällen noch unter 500 Euro liegt, können Servicepauschalen und Nebenkosten die monatlichen Kosten auf 600 Euro und mehr treiben. Für viele Studierende ist das kaum bezahlbar.

Ein weiteres Problem ist die befristete Mietverträge. Oftmals sind die Mietverträge für Wohnungen und Zimmer auf ein oder zwei Jahre begrenzt, was hohe Fluktuation und ständige Unsicherheit zur Folge hat. Vor allem internationale Studierende, die oft keine Bürgschaften vorlegen können, haben es schwer, einen Mietvertrag bei privaten Anbietern zu bekommen. Darüber hinaus verlangen viele Anbieter umfangreiche Unterlagen wie Schufa-Auskunft, Gehaltsnachweise oder Elternbürgschaften, die nicht jeder Studierende problemlos vorlegen kann.

Neben den traditionellen Apartments und Wohngemeinschaften entstehen immer mehr neue Wohnformen, die auf Flexibilität und Gemeinschaft setzen. Ein Beispiel dafür sind Co-Living-Angebote, bei denen mehrere junge Leute in großen Wohnungen oder Häusern zusammenleben und sich Gemeinschaftsräume nutzen. Modelle dieser Art versprechen nicht nur niedrigere Mieten, sondern unterstützen auch den sozialen Austausch. Jedoch sind auch diese Ressourcen begrenzt, und die Preise liegen oft am oberen Ende der Skala.

Auch neue Wohnprojekte, wie das studentische Wohnen in ehemaligen Bürogebäuden oder umgebauten Hotels, werden getestet. In mehreren Städten gibt es den Ansatz, ungenutzte Immobilien vorübergehend Studierenden anzubieten. Aber solche Projekte haben in der Regel eine begrenzte Laufzeit und können die strukturelle Wohnraumknappheit nicht dauerhaft beheben. Sie beweisen jedoch, dass kreative Ansätze und Partnerschaften zwischen Universitäten, Kommunen und privaten Geldgebern eine wichtige Maßnahme sein können, um den Markt zu entlasten.

Auswirkungen der Wohnungsnot auf das Studium

Die angespannte Wohnsituation hat erhebliche Auswirkungen auf den Studienerfolg und die Lebensqualität der Studierenden. Wer monatelang auf der Suche nach einer Wohnung ist oder sich mit überteuerten Zwischenmieten zufrieden geben muss, startet oft mit einem Nachteil ins Semester. Die Unsicherheit über ihre Wohnsituation ist der Grund, warum viele Studierende von Stress, Erschöpfung und Konzentrationsproblemen berichten. Alles, was du mit der Wohnungssuche verbringst, fehlt beim Studium, bei Nebenjobs oder im sozialen Leben. Vor allem Erstsemester sind betroffen, da sie sich erst an die neue Umgebung und den Studienalltag gewöhnen müssen.

Ohne eine feste Unterkunft müssen Studierende oft in Hostels, auf Freundes Sofas oder sogar in Notunterkünften vorübergehend schlafen. Prekäre Wohnverhältnisse erzeugen Unsicherheit und können die psychische Gesundheit beeinträchtigen. Finanzielle Sorgen belasten ebenfalls viele: Wer einen Großteil seines Einkommens für die Miete aufbringen muss, hat weniger Geld für Lehrmaterialien, Freizeit oder eine gesunde Ernährung. Die Gefahr, sich zu verschulden oder auf Nebenjobs angewiesen zu sein, nimmt zu.

Eine soziale Dimension hat auch die Wohnungsnot. Studierende aus einkommensschwachen Familien, internationale Studierende sowie Menschen mit Behinderungen sind besonders betroffen. Oftmals haben sie weniger Ressourcen, um hohe Mieten zu bezahlen oder kurzfristig umzuziehen. Die Situation verschärft auch die soziale Selektion an den Hochschulen: Wer sich das Studium in einer teuren Stadt nicht leisten kann, wählt möglicherweise nicht nur sein gewünschtes Studienfach, sondern entscheidet sich vielleicht sogar gegen ein Studium.

Die Wohnungsnot beeinflusst auch das Studienverhalten. Um Geld zu sparen, entscheiden sich viele Studierende für einen langen Pendelweg aus dem Umland, anstatt eine eigene Wohnung zu mieten. Das hat längere Fahrtzeiten zur Folge, weniger Zeit für das Studium und eine geringere Integration in das Hochschulleben. Forschungen belegen, dass Studierende, die pendeln, seltener an Tutorien, Lerngruppen und Freizeitangeboten teilnehmen und häufiger Stresssymptome zeigen.

Die Hochschulen versuchen, mit Beratungsangebote, Notfallfonds und Kooperationen mit Wohnungsanbietern Hilfe zu leisten. Trotz allem ist die Wohnungsnot ein strukturelles Problem, das man nicht kurzfristig lösen kann. Es besteht die Gefahr, dass die deutschen Hochschulstandorte weniger attraktiv werden, wenn Studierende immer öfter in andere Länder oder kleinere Städte gehen. Es braucht dringend politische Maßnahmen, die schnelle und nachhaltige Lösungen finden, damit der Zugang zur Bildung nicht länger von der Wohnsituation abhängt.

Politische Maßnahmen und Forderungen

In den letzten Jahren wird die Wohnungsnot von Studierenden immer häufiger auf der politischen Agenda behandelt. Um die Situation zu entschärfen, haben Bund, Länder und Kommunen unterschiedliche Maßnahmen angekündigt. Im Jahr 2024 wurde das Bund-Länder-Programm "Junges Wohnen" mit einem Budget von 500 Millionen Euro ins Leben gerufen, um den Neubau und die Sanierung von Wohnheimplätzen zu unterstützen. Bis 2027 sollen bundesweit 50.000 neue Wohnheimplätze geschaffen werden. Berlin plant mehrere Neubauprojekte, darunter ein großes Studentenwohnheim mit 1.000 Plätzen in Adlershof, das 2026 fertiggestellt werden soll.

Es gibt ebenfalls neue Ansätze zur Unterstützung privater Investitionen. Der Bau von Mikroapartments und bezahlbarem Wohnraum soll durch steuerliche Anreize und beschleunigte Genehmigungsverfahren erleichtert werden. Die Bundesregierung hat den gesetzlichen Rahmen für temporäre Wohnnutzungen, wie das Zwischennutzen von leerstehenden Immobilien, erweitert. Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, versuchen Kommunen, Flächen auszuweisen und Baugenossenschaften zu unterstützen.

Studierendenvertretungen und Sozialverbände verlangen jedoch nach umfassenderen Maßnahmen. Sie üben Kritik daran, dass die Programme als zu langsam erscheinen und die Zahl der tatsächlich neu geschaffenen Wohnplätze hinter den Ankündigungen zurückbleibt. Vor allem in urbanen Gebieten sei der Bedarf so enorm, dass kurzfristige Lösungen erforderlich seien. Es wird gefordert, den Sozialwohnungsbau auszubauen, Mietpreisbremsen für studentisches Wohnen einzuführen und die Studierendenwerke besser finanziell auszustatten.

Es gibt außerdem Forderungen, das BAföG den erhöhten Lebenshaltungskosten anzupassen. In vielen Städten ist der aktuelle Höchstsatz nicht mehr ausreichend, um Miete und Lebensunterhalt zu finanzieren. Es wird auch darüber gesprochen, einen bundesweiten, einheitlichen Wohnzuschuss für Studierende einzuführen. Einige Hochschulstandorte haben eigene Programme ins Leben gerufen, um besonders benachteiligte Gruppen wie internationale Studierende oder Menschen mit Behinderungen gezielt zu unterstützen.

Obwohl die politischen Debatten beweisen, dass das Problem erkannt wurde, ist die Umsetzung eine Herausforderung. Die Planungsverfahren, Genehmigungen und Bauvorhaben brauchen oft Jahre, aber die Not der Studierenden ist akut. Deshalb setzen zahlreiche Initiativen auf kreative Zwischenlösungen, wie die Verwendung von Containern, Tiny Houses oder die Umwandlung von leerstehenden Bürogebäuden in Wohnraum für Studierende. Um das strukturelle Defizit an bezahlbarem Wohnraum für Studierende langfristig zu beheben, ist es unerlässlich, dass Hochschulen, Städte, Bund und private Investoren eng zusammenarbeiten.

Wohnraumsuche: Tipps, Strategien und Herausforderungen

Für viele Studierende ist die Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft ein zermürbender Prozess. Die Konkurrenz ist besonders zu Semesterbeginn groß, wenn der Andrang auf freie Zimmer und Apartments am höchsten ist. Um eine Chance auf einen der begehrten Wohnheimplätze zu haben, sollte man sich frühzeitig – am besten mehrere Monate vor dem gewünschten Einzugstermin – bewerben. Viele Studierendenwerke und private Anbieter haben Wartelisten, auf denen die Vergabe nach dem Eingang der Bewerbung oder sozialen Kriterien erfolgt. Wer nicht rechtzeitig handelt, muss oft auf das nächste Semester oder darauf warten, dass andere Studierende ihren Platz frei geben.

Auch der freie Wohnungsmarkt ist stark umkämpft. Über Immobilienportale, soziale Netzwerke oder spezialisierte Wohnungsbörsen findet man die meisten Angebote. Es ist wichtig, schnell zu handeln und vollständige Unterlagen bereitzustellen. Normalerweise sind folgende Dokumente erforderlich: eine Selbstauskunft, eine Kopie des Personalausweises, Nachweise über das Einkommen oder ein BAföG-Bescheid, eine Bürgschaft der Eltern und eventuell eine Schufa-Auskunft. Die Wohnungssuche ist für internationale Studierende besonders schwierig, weil sie oft nicht alle geforderten Unterlagen vorweisen können und Sprachbarrieren zusätzlich erschwerend wirken.

Wohngemeinschaften sind eine beliebte Option, weil sie günstiger sind und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, soziale Kontakte zu knüpfen. Allerdings sind die Auswahlverfahren für WG-Zimmer oft informell und können von subjektiven Faktoren beeinflusst sein. Viele WGs veranstalten ein "Casting" für Bewerber, um die Chemie zu prüfen. Die Konkurrenz ist auch hier beträchtlich, und man muss damit rechnen, dass es Absagen gibt. Einige Hochschulen und soziale Einrichtungen bieten neben WG-Zimmern Vermittlungsdienste an, die Studierende mit älteren Menschen oder Familien zusammenbringen, die ein Zimmer zu vermieten haben.

Alternative Wohnformen finden neben den klassischen Modellen zunehmend Beachtung. Das umfasst alles von Zwischenmieten und Untermietverhältnissen bis hin zu temporären Wohnangeboten. Sie bieten kurzfristige Lösungen, sind jedoch oft unsicher. Für viele ist das Pendeln aus dem Umland eine Möglichkeit, um den hohen Mietkosten in der Stadt zu entkommen. Dies hat jedoch längere Fahrzeiten und höhere Kosten für den Nahverkehr zur Folge.

Ein weiteres Problem ist die Gefahr des Wohnungsbetrugs. Besonders im Internet sind immer wieder betrügerische Angebote zu finden, bei denen falsche Vermieter Vorauszahlungen verlangen, ohne die Wohnung jemals zu übergeben. Studierendenwerke und Hochschulen geben regelmäßig Warnungen vor diesen Betrugsmaschen aus und raten, keine Zahlungen zu tätigen, bevor man einen Mietvertrag unterschrieben und die Wohnung besichtigt hat.

Für viele Studierende ist die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung zu Beginn des Studiums eine der größten Herausforderungen. Um am Ende erfolgreich zu sein, braucht man Flexibilität, Geduld und ein gutes Netzwerk. Es wird schwieriger, weil viele Wohnungen nur über persönliche Kontakte oder interne Netzwerke angeboten werden, was es für Neuankömmlinge besonders schwer macht.

Ausblick: Perspektiven für den studentischen Wohnungsmarkt

Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt für Studierende wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Auch mit politischen Maßnahmen, Neubauprojekten und alternativen Wohnkonzepten ist kurzfristig keine grundlegende Entspannung in Sicht. Die Studierendenzahl ist nach wie vor hoch, und die charmanten deutschen Hochschulstädte ziehen weiterhin junge Leute aus dem In- und Ausland an. So wird die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum weiter steigen und den Druck auf die bestehenden Angebote verstärken.

Eine Kombination aus unterschiedlichen Ansätzen wird langfristig notwendig sein, um das Problem zu lösen. Dies umfasst die Aufwertung und den Ausbau der bestehenden Wohnheime, die Errichtung neuer Apartments und die Unterstützung alternativer Wohnprojekte. Es ist wichtig, die finanziellen Rahmenbedingungen für Studierende zu verbessern, beispielsweise durch eine Erhöhung des BAföG, die Einführung von Wohnzuschüssen oder die Förderung von sozialen Wohnungsbauprojekten.

Zusätzlicher Wohnraum kann kurzfristig durch kreative Ansätze wie Co-Living, die Nutzung von Zwischennutzungen oder die Umwandlung von Leerständen geschaffen werden. Die Digitalisierung der Wohnungsvermittlung, wie durch spezialisierte Plattformen oder Matching-Algorithmen, könnte ebenfalls die Suche erleichtern und die Transparenz verbessern. Eine wichtige Rolle wird die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Studierendenwerken, Städten und privaten Anbietern spielen.

Die Wohnungsnot zu Beginn des Semesters betrifft nicht nur die Betroffenen persönlich; sie hat auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen. Sie hat Auswirkungen auf die Chancengleichheit im Bildungssystem, die Attraktivität der Hochschulstandorte und die Lebensqualität junger Menschen. Die Situation im Jahr 2025 zeigt eindeutig, dass es Handlungsbedarf gibt und dass kreative, nachhaltige Lösungen benötigt werden. Somit bleibt der Markt für studentisches Wohnen ein wichtiges Thema für Politik, Gesellschaft und Hochschulen.