Im Jahr 2025 zeigt die politische Landschaft Brandenburgs eine neue Dynamik: Die bundesweite Presseberichterstattung über die Einstufung der Alternative für Deutschland (AfD) als "gesichert rechtsextrem" durch den Verfassungsschutz hat in der märkischen Regierungskoalition große Differenzen zur Folge gehabt. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) sieht das Gutachten als einen Wendepunkt für die Demokratie und fordert, dass der Rechtsstaat alle Mittel nutzen sollte, um die Verfassung zu schützen. In der Zwischenzeit warnt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vor einer politischen Instrumentalisierung und der Gefahr, dass die AfD durch die Diskussion über ein Verbot gestärkt werden könnte.

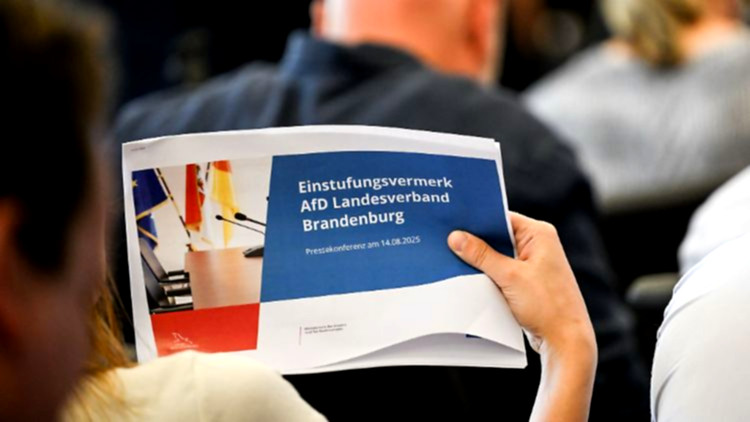

Das Innenministerium hat mit der Veröffentlichung des umfangreichen Einstufungsvermerks einen politischen Einschnitt gesetzt. Es ist erstmals so, dass die Rechtslage in Brandenburg so klar ist, dass ein parteipolitisches Handeln mit erheblichen Folgen für das demokratische Gefüge verbunden sein könnte. Die SPD verlangt nun, dass alle verfügbaren Schutzmechanismen gegen eine Partei überprüft werden, die ihrer Meinung nach zur Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird. Im Gegensatz dazu hebt das BSW hervor, dass ein juristisches Vorgehen gegen die AfD deren Opfermythos nährt und somit nicht die gesellschaftlichen Ursachen für den Aufstieg der Rechten angeht.

Im Fokus der Diskussion steht nicht nur die Frage, wie man mit der AfD als gesichert rechtsextremistischer Kraft umgehen soll, sondern auch, wie sich die Koalitionspartner in Brandenburg dazu verhalten. Die SPD besteht auf einer Weiterentwicklung des sogenannten Verfassungstreue-Checks für Beamtenanwärter und denkt sogar über ein Verbot der AfD nach. Im Gegensatz dazu sieht der BSW den Check als möglichen Eingriff in Grundrechte und befürchtet, dass dadurch politische Konflikte in eine juristische Auseinandersetzung verlagert werden könnten.

Diese Auseinandersetzung ist mehr als nur ein parteipolitischer Streit – sie spiegelt die gesamtgesellschaftliche Herausforderung wider, mit einer Partei umzugehen, die sich immer mehr außerhalb des demokratischen Konsenses stellt. Die Positionen der Koalitionspartner werfen grundlegende Fragen zur politischen Kultur, zum Umgang mit Extremismus und zur Formung des demokratischen Diskurses auf.

Wie kann man die Demokratie schützen, ohne dabei die demokratischen Prinzipien zu gefährden? Wie wichtig sind juristische Mittel im Kampf gegen Extremismus, und wo fängt die politische Verantwortung an? Die Hintergründe, Positionen und möglichen Folgen dieser Entwicklung werden in den kommenden acht Abschnitten ausführlich behandelt.

Die Einstufung der AfD in Brandenburg: Hintergründe und Bedeutung

Die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextrem" durch den brandenburgischen Verfassungsschutz im Jahr 2025 ist das Resultat eines langen Beobachtungsprozesses und einer gründlichen Analyse der Strukturen und Aussagen innerhalb der Partei. Die Partei wurde wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen schon seit einigen Jahren beobachtet. Die Sicherheitsbehörden haben ihre Einschätzung nach der Veröffentlichung des Gutachtens deutlich verschärft. Der entscheidende Schritt, um von der Einstufung als "Verdachtsfall" zur klaren Kategorisierung als rechtsextreme Bestrebung zu gelangen, erfolgte aufgrund zahlreicher Beweise aus Reden, Programmen und parteiinternen Kommunikationskanälen.

In seinem Gutachten legt der Verfassungsschutz ausführlich dar, dass zentrale Akteure und Strukturen der AfD in Brandenburg nachweislich Bestrebungen verfolgen, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Das umfasst unter anderem rassistische und völkisch-nationalistische Ansichten, die Verächtlichmachung demokratischer Institutionen und eine systematische Relativierung von Gewalt gegen politische Gegner. Die Dokumentation vieler Zitate und Aktivitäten von prominenten Parteimitgliedern, wie sie im Einstufungsvermerk für alle nachzulesen sind, bildete die Grundlage für die Höherstufung.

Man kann kaum überschätzen, wie wichtig diese Einstufung politisch und gesellschaftlich ist. Einerseits sendet sie ein klares Zeichen an die Öffentlichkeit: Der Staat betrachtet die Entwicklung der AfD nicht länger als ein Randphänomen, sondern als eine ernsthafte Bedrohung für die demokratische Grundordnung. Zum anderen stellt sie aber auch die politischen Akteure vor schwierige Fragen: Wie geht man mit einer Partei um, die zwar in Teilen demokratisch legitimiert ist, aber nunmehr als rechtsextrem gilt? Welche rechtlichen und politischen Folgen hat das?

Brandenburgs AfD-Einstufung ist außerdem kein Einzelfall. Sie reiht sich in eine bundesweite Entwicklung ein, in der die Partei in mehreren Bundesländern zunehmend ins Visier der Verfassungsschutzbehörden gerät. Brandenburgs Entscheidung hat somit eine Vorbildfunktion für andere Bundesländer und könnte die Diskussion über den Umgang mit der AfD auf Bundesebene weiter anheizen. Im Jahr 2025, in dem mehrere Landtags- und Kommunalwahlen stattfinden, ist diese Einstufung besonders wichtig.

Man darf die juristische Bedeutung der Entscheidung auch nicht unterschätzen. Durch die Änderung des Status sind nun erweiterte Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen erlaubt. Das heißt, dass die Kommunikationswege, Finanzflüsse und personellen Netzwerke der Partei intensiver untersucht werden dürfen. Die neue Einstufung bringt für die AfD einen erheblichen Imageschaden mit sich, der wohl Auswirkungen auf Wahlergebnisse, die Entwicklung der Mitgliederzahlen und die öffentliche Wahrnehmung haben wird.

Insgesamt stellt die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextrem" einen Wendepunkt dar, wenn es darum geht, mit politischen Kräften umzugehen, die außerhalb des demokratischen Konsenses stehen. Sie zwingt Politik, Gesellschaft und Justiz dazu, ihre Ansätze im Umgang mit Extremismus zu überdenken und neu auszurichten.

Reaktionen der SPD: Rechtsstaat als Bollwerk gegen Extremismus

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Brandenburg hat auf die Einstufung der AfD als rechtsextrem mit einer klaren und entschlossenen Haltung reagiert. Die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag sieht in dem Gutachten des Verfassungsschutzes nicht nur eine fachliche Bewertung, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Alarmsignal. Erik Stohn, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, nannte die Offenlegung des Einstufungsvermerks einen "drastischen Wendepunkt" und verlangte ein entschlossenes Handeln des Rechtsstaats.

Die SPD sieht konkret die Notwendigkeit, alle Mechanismen des Grundgesetzes, die zur Verfügung stehen, zu prüfen und gegebenenfalls zu nutzen. Hierzu gehört auch, ein Verfahren zur Verbot der AfD beim Bundesverfassungsgericht zu erwägen. Die Partei ist der Ansicht, dass die rechtsextremen Bestrebungen der AfD nicht nur eine Gefahr für Minderheiten und die politische Kultur sind, sondern auch die Grundlagen der Demokratie gefährden können. Die SPD ist der Ansicht, dass der Staat im Kampf gegen verfassungsfeindliche Kräfte aktiv handeln muss.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt in der Reaktion der SPD ist die Bitte, den sogenannten Verfassungstreue-Check für angehende Beamtinnen und Beamte weiterzuentwickeln. In Brandenburg gilt seit 2024 die Pflicht, vor dem Antreten eines öffentlichen Amtes eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz zu stellen. Die SPD betrachtet dies als einen wichtigen Bestandteil zur Sicherung der Verfassungstreue im öffentlichen Dienst. Die Sozialdemokraten sehen durch die offizielle Einstufung der AfD als rechtsextrem die Notwendigkeit solcher Prüfungen erneut bestätigt.

Außerdem macht die SPD deutlich, dass man politisches Handeln nicht nur auf juristische Ebenen beschränken kann. Der Kampf gegen Rechtsextremismus müsse auch auf gesellschaftlicher Ebene geführt werden, durch politische Bildung, Präventionsmaßnahmen und die Stärkung demokratischer Institutionen. Es bleibt für die Partei zu betonen, dass der Rechtsstaat alle seine Instrumente konsequent nutzen muss, wenn offene Verfassungsfeindlichkeit erkennbar ist.

Die öffentliche Kommunikation der SPD zeigt ein hohes Maß an Dringlichkeit. Es ist ein historisches Verantwortungsgefühl, die Demokratie zu verteidigen und die Gesellschaft gegen extremistische Tendenzen zu schützen. Gerade im Jahr 2025, in dem politische Spannungen und gesellschaftliche Polarisierung weiter zugenommen haben, möchte die SPD ein deutliches Zeichen setzen: Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist nicht verhandelbar, und der Staat wird alles Notwendige tun, um sie zu schützen.

Die SPD verlangt von ihren Koalitionspartnern, dass sie geschlossen im Umgang mit der AfD auftreten. Die unterschiedlichen Bewertungen innerhalb der Regierungskoalition werden als Risiko für die Handlungsfähigkeit der Landesregierung und als mögliches Einfallstor für rechtsextreme Einflussnahme angesehen. Die Sozialdemokraten machen deutlich, dass es ein überparteiliches Anliegen sein muss, die Demokratie zu schützen; politische Differenzen sollten in dieser Hinsicht nicht auf Kosten der demokratischen Grundwerte gehen.

Das BSW und die Warnung vor politischer Instrumentalisierung

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verfolgt einen ganz anderen Ansatz als die SPD, wenn es um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz geht. Die Partei, die sich selbst als linkskonservativ sieht und in Brandenburg seit der Landtagswahl 2024 erstmals in der Regierung ist, warnt davor, dass der Verfassungsschutz politisiert werden könnte und dass juristische Mittel für parteipolitische Zwecke missbraucht werden könnten.

Die Diskussion über ein mögliches Verbot der AfD ist für den Fraktionsvorsitzenden des BSW, Niels-Olaf Lüders, nicht hilfreich. Er weist darauf hin, dass die bisherigen rechtlichen Maßnahmen gegen die AfD eher dazu beigetragen haben, die Partei in ihrer Opferrolle zu stärken und ihr so zusätzliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Nach Lüders sind die Gründe für den Aufstieg der AfD tief verwurzelt in gesellschaftlichen Missständen, wirtschaftlicher Unsicherheit und dem Fehlen politischer Repräsentation. Ein parteipolitisch motiviertes Vorgehen gegen die AfD sei zu kurz gedacht und könne die demokratische Debatte weiter vergiften.

Das BSW macht deutlich, dass die Zitate und Positionen der AfD, die im Gutachten genannt werden, zwar einem rechtskonservativen Weltbild entsprechen, aber nicht unbedingt den Tatbestand der Verfassungsfeindlichkeit erfüllen. Viele Äußerungen seien durch die Meinungsfreiheit geschützt, selbst wenn man sie politisch nicht gutheißt. Es sei wichtig, die Grenze zwischen politisch unerwünschten Äußerungen und strafrechtlich relevanten Handlungen deutlich zu definieren. Das BSW warnt, dass man das Recht auf freie Meinungsäußerung gefährdet, wenn man zu weitgehende Verbotsforderungen stellt.

Das BSW bringt verfassungsrechtliche Bedenken zum Ausdruck, was den Verfassungstreue-Check für Beamtenanwärter betrifft. Die Partei sieht das als einen möglichen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen und verlangt, dass solche Maßnahmen sorgfältig auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Außerdem hat man die Sorge, dass ein übermäßiger Umgang mit mutmaßlich verfassungsfeindlichen Tendenzen die Gesellschaft weiter polarisieren könnte. Die politische Auseinandersetzung mit der AfD sollte man hauptsächlich auf inhaltlicher Ebene führen, nicht durch juristische oder administrative Maßnahmen.

Das BSW spricht sich für eine Stärkung der politischen Bildung aus und fordert, die Ursachen für den Erfolg der AfD intensiver zu untersuchen. Die Regierung soll laut der Partei konkrete gesellschaftliche Probleme angehen, wie soziale Ungleichheit, Wohnungsnot und mangelnde Partizipation, statt alles einseitig auf repressive Maßnahmen auszurichten. Das BSW sieht die Gefahr, dass ein Verbot oder andere Maßnahmen gegen die AfD als undemokratisch gelten könnten, was die Legitimation der Demokratie insgesamt gefährdet.

Die Haltung des BSW bringt die Koalition in Brandenburg in eine schwierige Lage. Die SPD setzt auf einen entschlossenen Kampf gegen Rechtsextremismus, während das BSW zur Zurückhaltung und Besonnenheit aufruft. Diese Unterschiede sind ein Spiegelbild der gesamtgesellschaftlichen Debatte und stellen die Frage, wie ein demokratisches Gemeinwesen mit politischen Kräften umgehen soll, die sich immer mehr außerhalb des Konsenses bewegen.

Der Verfassungstreue-Check: Zwischen Sicherheit und Grundrechtsschutz

Im Jahr 2024 hat Brandenburg mit dem neuen Verfassungstreue-Check für den öffentlichen Dienst ein Instrument eingeführt, um die Integrität und Loyalität der Beamtenschaft gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu gewährleisten. Das Verfahren besagt, dass jeder, der ein öffentliches Amt antreten möchte, einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz unterzogen wird. Früherkennung von Personen mit extremistischen oder verfassungsfeindlichen Neigungen, um sie vom Staatsdienst auszuschließen, ist das Ziel.

Die SPD betrachtet dieses Instrument als einen wichtigen Baustein im Kampf gegen Rechtsextremismus und andere verfassungsfeindliche Bestrebungen. Die Partei ist der Ansicht, dass der öffentliche Dienst eine besondere Verantwortung für die Demokratie hat; deshalb müssten die Verfassungstreue und das Verhalten seiner Mitglieder höchsten Anforderungen genügen. Da die AfD derzeit als rechtsextrem eingestuft wird, ist es umso wichtiger, dass potenzielle Anhänger oder Sympathisanten dieser Ideologie nicht in sicherheitsrelevante oder einflussreiche Positionen gelangen.

Im Gegensatz dazu sieht das BSW den Verfassungstreue-Check kritisch. Die Partei stellt die Frage, ob das Verfahren mit den Grundrechten der Betroffenen vereinbar ist, vor allem in Bezug auf die Unschuldsvermutung und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das BSW hat die Befürchtung, dass schon der Verdacht auf Kontakte zu verfassungsfeindlichen Organisationen ausreichen könnte, um Bewerber vom öffentlichen Dienst auszuschließen. Es besteht die Gefahr einer "Gesinnungsprüfung", die Unschuldige trifft und über das Ziel hinausschießt.

Der Verfassungstreue-Check ist juristisch ein umstrittenes Instrument. Seine Unterstützer betonen, dass es notwendig ist, den öffentlichen Dienst vor Extremisten zu schützen, während Kritiker warnen, dass dies die staatliche Überwachung ausweiten und fundamentale Bürgerrechte aushöhlen könnte. In diesem Zusammenhang ist das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit besonders empfindlich. Es ist eine Herausforderung für die Landesregierung, ein Verfahren zu gestalten, das den Schutz der Demokratie und die Wahrung individueller Rechte gleichzeitig ermöglicht.

Auch in der politischen Debatte wird die Frage aufgeworfen, wie wirksam der Verfassungstreue-Check tatsächlich ist. Obwohl er als präventives Instrument gedacht ist, bezweifeln einige seine praktische Wirksamkeit. Es ist nicht einfach, extremistische Haltungen zu erkennen, da viele Betroffene sich der Überprüfung bewusst sind und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Es besteht auch die Gefahr, dass das Verfahren als politisches Druckmittel genutzt wird, um unerwünschte Bewerber aus dem öffentlichen Dienst fernzuhalten.

Die Diskussion über den Verfassungstreue-Check zeigt die grundlegende Frage auf, wie weit der Staat im Namen der Demokratie gehen darf, ohne dabei selbst gegen demokratische Prinzipien zu verstoßen. Während die SPD eine konsequente Anwendung und Weiterentwicklung des Instruments fordert, spricht sich das BSW für eine restriktive Handhabung und regelmäßige Überprüfung der Rechtmäßigkeit aus. Die Koalition steht damit vor einer weiteren Bewährungsprobe, die über rechtliche Fragen hinaus auch gesellschaftspolitische Auswirkungen hat.

Juristische Perspektiven: Möglichkeiten und Grenzen eines Parteiverbots

Die Debatte über ein mögliches Verbot der AfD hat nach der Einstufung als "gesichert rechtsextrem" wieder an Fahrt aufgenommen. Ein Parteiverbot nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes ist ein äußerst seltenes und schwerwiegendes Instrument; es wurde in der Geschichte der Bundesrepublik bisher nur zweimal erfolgreich angewendet – zuletzt 1952 gegen die neonazistische Sozialistische Reichspartei. Die Hürden für ein Verbot sind hoch, weil Eingriffe in die Parteienlandschaft in einer Demokratie immer die Gefahr bergen, die politische Pluralität und die Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen.

Eine Partei muss juristisch gesehen nachweislich darauf ausgerichtet sein, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen, und dabei aktiv-kämpferisch vorgehen. In einem aufwändigen Verfahren kontrolliert das Verfassungsgericht, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Im Fall der AfD liefern die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zwar umfangreiche Hinweise auf rechtsextreme Bestrebungen, doch die Beweisführung für ein Verbot ist kompliziert. Es ist besonders wichtig zu beweisen, dass die Partei als Ganzes – und nicht nur einzelne Flügel oder Mitglieder – eine verfassungsfeindliche Zielsetzung verfolgt.

Die SPD ist der Meinung, dass die neuen Belege eine ernsthafte Prüfung eines Parteiverbotsverfahrens rechtfertigen. Sie erkennt die Gefahr, dass die AfD durch ihre parlamentarische Präsenz und gesellschaftliche Verankerung immer mehr in der Lage ist, demokratische Institutionen von innen heraus zu untergraben. Frühere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben jedoch klargestellt, dass ein Verbot nur in Frage kommt, wenn es keine milderen Mittel gibt und eine konkrete Gefährdung der Demokratie vorliegt.

Dagegen warnt das BSW vor einem überstürzten Verbotsverfahren. Die Partei erinnert an das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren von 2017, in dem das Bundesverfassungsgericht trotz der nachgewiesenen Verfassungsfeindlichkeit kein Verbot erteilt hat, weil die Partei politisch zu unbedeutend sei, um die Demokratie tatsächlich zu gefährden. Obwohl die politische Bedeutung der AfD deutlich größer ist, stellt sich auch hier die Frage, ob ein Verbot tatsächlich die gewünschte Wirkung hätte oder nicht vielleicht sogar den Märtyrermythos stärken könnte.

Rechtsexperten weisen darauf hin, dass man ein Parteiverbot immer als letzten Ausweg nutzen sollte. Man sollte den politischen Diskurs und die Auseinandersetzung mit extremistischen Ansichten vorrangig inhaltlich führen. Obwohl ein Verbot kurzfristig die politische Bühne bereinigen kann, besteht die Gefahr, dass die betroffenen Strömungen sich im Untergrund reorganisieren oder in neue Parteien ausweichen. Ein Verbot könnte auch als Eingriff in die politische Willensbildung angesehen werden, was das Vertrauen in den Rechtsstaat gefährden könnte.

Deshalb ist die juristische Diskussion über ein AfD-Verbot eng verwoben mit politischen und gesellschaftlichen Überlegungen. Die Landesregierung Brandenburgs muss die schwierige Aufgabe meistern, einen Ausgleich zu finden zwischen dem Schutz der Demokratie und der Wahrung ihrer pluralistischen Grundlagen. Ob ein Verbotsverfahren letztlich auf Bundesebene entschieden wird, aber die Landesregierungen, wie in Brandenburg, haben erheblichen Einfluss auf die bundesweite Debatte.

Gesellschaftliche Auswirkungen der Einstufung: Polarisierung und demokratische Kultur

Die offizielle Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextrem" wirkt weit über den politischen Betrieb hinaus und könnte die gesellschaftliche Debatte grundlegend verändern. Während ein Teil der Bevölkerung die Entscheidung als notwendigen Schritt zur Verteidigung der Demokratie feiert, sehen andere darin einen Beweis für die Politisierung der Sicherheitsbehörden und eine Einschränkung der Meinungsfreiheit.

In den letzten Jahren hat die Gesellschaft immer mehr Polarisation erlebt. Die AfD hat sich bewusst als Gegenkraft zu den etablierten Parteien platziert und nutzt das herrschende Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und Medien zu ihrem Vorteil. Die Einstufung als rechtsextrem kann diesen Trend weiter verstärken, besonders wenn die Partei und ihre Anhänger dies als einen politisch motivierten Akt darstellen. In sozialen Netzwerken und alternativen Medien wird die Entscheidung schon als Beweis für eine angebliche "Gesinnungsjustiz" dargestellt.

Die demokratische Kultur steht durch die jüngsten Entwicklungen vor einer großen Belastungsprobe. Eine zentrale Voraussetzung für die Stabilität des politischen Systems ist das Vertrauen in die Neutralität staatlicher Institutionen. Die Demokratie kann ernsthaft gefährdet werden, wenn ein großer Teil der Bevölkerung den Verfassungsschutz als parteiisch empfindet. Es besteht die Gefahr, dass eine zu lasche Reaktion auf rechtsextreme Bestrebungen als Schwäche des Rechtsstaats angesehen wird.

Die gesellschaftlichen Folgen der Einstufung sind ebenfalls wichtig, wenn man die politische Teilhabe betrachtet. Eine Bestätigung durch die Entscheidung empfinden viele AfD-Anhänger und radikalisieren sich zunehmend. Menschen mit demokratischer Grundhaltung fühlen sich gleichzeitig in ihrer Sorge um die Stabilität des Systems bestärkt und fordern ein entschlossenes Handeln. Der öffentliche Diskurs wird immer mehr von einem gegenseitigen Misstrauen und einer Verschärfung der Positionen dominiert.

Ein weiteres Problem ist die Gefahr einer "Schweigespirale". Menschen, die bestimmten Äußerungen oder Positionen zustimmen, könnten aus Angst vor gesellschaftlicher Ächtung oder staatlicher Überwachung schweigen oder sich zurückziehen. So kann sich der öffentliche Diskurs verengen und die gesellschaftliche Spaltung weiter verschärfen. Das Leben der Demokratie beruht jedoch auf dem offenen Austausch und der Chance, selbst unbequeme Meinungen äußern zu können.

Die gesellschaftlichen Folgen der Einstufung der AfD als rechtsextrem machen deutlich, wie kompliziert es ist, die Demokratie zu schützen, ohne gleichzeitig ihre pluralistischen Grundlagen zu gefährden. Es liegt in der Verantwortung der politischen Akteure, die Debatte so zu gestalten, dass sie einerseits klar gegen Extremismus Stellung beziehen, andererseits aber die Grundsätze der Meinungsfreiheit und des fairen politischen Wettbewerbs nicht untergraben werden. In den nächsten Monaten wird sich herausstellen, wie robust die demokratische Kultur Brandenburgs und Deutschlands insgesamt ist.

Auswirkungen auf die Regierungskoalition: Spannungen und Handlungsdruck

Die unterschiedlichen Ansichten der SPD und der BSW zur AfD-Einstufung haben erhebliche Folgen für die Stabilität und Handlungsfähigkeit der Regierungskoalition in Brandenburg. Nach der Landtagswahl 2024 hat eine Koalition aus SPD, BSW und Grünen die Regierung übernommen, und deren programmatische Differenzen zeigen sich nun offen in der Frage, wie man mit Rechtsextremismus umgehen soll.

Die SPD fordert von ihren Koalitionspartnern eine klare Positionierung und drängt auf ein entschlossenes Vorgehen gegen die AfD. Vor allem in Bezug auf den Verfassungstreue-Check und ein mögliches Parteiverbot gibt es innerhalb der Koalition großen Diskussionsbedarf. Die Grünen sind größtenteils mit der SPD-Linie einverstanden, während das BSW einen zurückhaltenderen Ansatz unterstützt. Diese Unterschiede machen es schwieriger, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, und erhöhen den Druck auf die Koalition, einen tragfähigen Kompromiss zu finden.

Die unterschiedlichen Ansichten stehen nicht nur für verschiedene politische Philosophien, sondern auch für verschiedene gesellschaftliche Milieus, die diese Parteien repräsentieren. Die SPD setzt auf eine aktive Verteidigung der Demokratie, während das BSW juristische Maßnahmen ablehnt, um die politische Debatte nicht zu dominieren. Diese Spannungen sind eine Belastungsprobe für das Regierungsbündnis, das sich ohnehin in einem schwierigen politischen Umfeld behaupten muss.

Zusätzlich sieht sich die Koalition dem Druck der Öffentlichkeit und der Medien ausgesetzt. Die Entscheidung darüber, wie man entschieden gegen die AfD vorgehen soll, ist zum Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Regierung geworden. Die Uneinigkeit wird von den Oppositionsparteien ausgenutzt, um die Handlungsfähigkeit der Koalition in Frage zu stellen und versuchen, daraus politischen Vorteil zu ziehen. Es besteht die Gefahr, dass interne Konflikte die Regierungsarbeit lähmen und so dringend benötigte Reformen verzögert werden.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die AfD und andere extremistische Kräfte die Differenzen innerhalb der Koalition für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Die Partei könnte die Uneinigkeit ausnutzen, um sich als die einzige "klare Alternative" zu präsentieren und so ihre Anhängerschaft weiter mobilisieren. Um diesem Szenario entgegenzuwirken, müssen die Koalitionspartner, trotz aller Differenzen, einen gemeinsamen Weg finden.

In den nächsten Monaten wird sich herausstellen, ob die Koalition die Spannungen überwinden und eine einheitliche Strategie im Umgang mit der AfD entwickeln kann. Ob die Regierung Brandenburgs Zukunft gestalten kann, hängt stark davon ab, ob sie beweisen kann, dass sie handlungsfähig ist, und ob sie das Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Institutionen stärken kann.

Perspektiven für den Umgang mit Rechtsextremismus in Brandenburg und darüber hinaus

Die Debatte über die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextrem" und die unterschiedlichen Reaktionen der Regierungskoalition werfen grundlegende Fragen darüber auf, wie man in Brandenburg und bundesweit künftig mit Rechtsextremismus umgehen will. Die Lehren aus den letzten Jahren verdeutlichen, dass rechtsextreme Strömungen nicht mehr nur am Rand der Gesellschaft existieren, sondern sich immer mehr in der Mitte der Gesellschaft festsetzen. Es gilt, wirksame Maßnahmen gegen diese Entwicklung zu finden, ohne die Grundlagen der Demokratie zu verletzen.

Ein wichtiger Punkt ist, dass wir eine umfassende Strategie brauchen, die präventive und repressive Maßnahmen vereint. Die SPD setzt auf ein entschiedenes Handeln des Rechtsstaats und die strikte Anwendung der bestehenden Gesetze. Hierzu zählen der Verfassungstreue-Check, die Untersuchung eines Parteiverbots und die Verbesserung der politischen Bildung. Im Gegensatz dazu spricht sich das BSW dafür aus, die gesellschaftlichen Ursachen des Rechtsextremismus stärker zu berücksichtigen und mahnt an, dass juristische Maßnahmen nicht überbewertet werden sollten.

Die Erfahrungen aus Brandenburg könnten anderen Bundesländern, die ähnliche Entwicklungen durchleben, als Vorbild dienen. Die Diskussion darüber, wie man mit der AfD umgehen soll, spiegelt die gesamte Gesellschaftsdebatte über das Erstarken von rechtsextremen und populistischen Bewegungen wider. Die politische Kultur hat die schwierige Aufgabe, einerseits klare Grenzen gegen Extremismus zu setzen und andererseits den offenen Diskurs und die Meinungsfreiheit zu bewahren.

In diesem Zusammenhang ist die Zivilgesellschaft von großer Bedeutung. Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Bildungsinitiativen und die Unterstützung von politischer Teilhabe sind entscheidende Elemente für eine robuste Demokratie. Um den Herausforderungen des Jahres 2025 und darüber hinaus wirksam zu begegnen, ist es unerlässlich, dass Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft ihre Zusammenarbeit verstärken.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Analyse und das Angehen der Gründe, warum die AfD und ähnliche Parteien erfolgreich sind. Extremistische Tendenzen finden ihre Nahrung in wirtschaftlicher Unsicherheit, sozialer Ungleichheit und dem Gefühl der politischen Ohnmacht. Es ist an der Zeit, dass die Landesregierung konkrete Schritte unternimmt, um die Lebenssituation der Menschen zu verbessern und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu stärken.

In den nächsten Jahren wird sich herausstellen, ob wir einen nachhaltigen und effektiven Umgang mit Rechtsextremismus finden können. Die Ereignisse in Brandenburg könnten als ein wichtiger Indikator für die Stabilität und Robustheit der deutschen Demokratie fungieren. Im Jahr 2025 bleibt es eine der größten Herausforderungen, sich politisch und gesellschaftlich mit der AfD und anderen extremistischen Kräften auseinanderzusetzen.