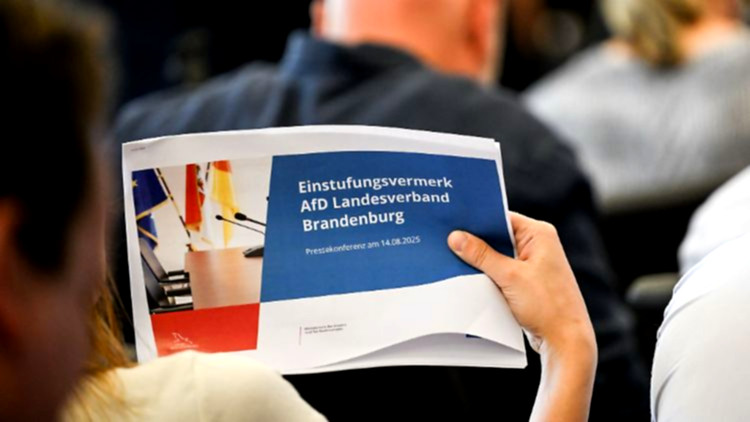

In Deutschland steht die politische Arena wieder vor einer hitzigen Debatte: Der Innenminister von Brandenburg, René Wilke, hat angekündigt, das Gutachten des Verfassungsschutzes, das die AfD Brandenburg als gesichert rechtsextrem einstuft, öffentlich zu präsentieren. Mit dieser Entscheidung wird ein wichtiger Fortschritt in der Auseinandersetzung mit einer Partei erreicht, deren politische Entwicklung seit Jahren heftig diskutiert wird. Mit der Veröffentlichung des Einstufungsvermerks, der die Bewertung der AfD im Bundesland Brandenburg begründet, wird nicht nur die inhaltliche und strategische Ausrichtung der Partei beleuchtet, sondern auch die Rolle staatlicher Institutionen im Umgang mit politischem Extremismus.

Die politischen Diskussionen in Brandenburg und den anderen ostdeutschen Bundesländern sind in den letzten Monaten stark von der Einstufung der AfD als rechtsextrem beeinflusst worden. Als Frühwarnsystem für demokratiefeindliche Aktivitäten betrachtet der Verfassungsschutz die AfD Brandenburg mittlerweile als eine klare Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ein umfangreiches Gutachten, das konkrete Beweise für rassistische und fremdenfeindliche Positionen innerhalb der Partei liefert, ist die Grundlage dieser Einschätzung. Vor allem die Abgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund und die Infragestellung grundlegender demokratischer Prinzipien werden als zentrale Gründe für diese Einstufung genannt.

Die Entscheidung des Innenministers, das Gutachten zu veröffentlichen, ist nicht zuletzt das Resultat der andauernden politischen und juristischen Auseinandersetzungen mit der AfD selbst. Obwohl die Partei die Entscheidung des Verfassungsschutzes als politisch motiviert kritisiert und ihre Sichtweise im Landtag verteidigen will, heben die Vertreter des Innenministeriums und des Verfassungsschutzes die Notwendigkeit von Transparenz und öffentlicher Aufklärung hervor. Mit der Veröffentlichung des Einstufungsvermerks soll nicht nur die Argumentationsbasis der Sicherheitsbehörden aufgezeigt werden, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Arbeit des Staates gestärkt werden.

Die Debatte über die AfD ist schon längst über Brandenburgs Grenzen hinaus von nationaler Bedeutung. In mehreren ostdeutschen Bundesländern wird die Partei bereits als rechtsextrem angesehen. Was sich derzeit in Brandenburg abspielt, ist also Teil einer bundesweiten Debatte darüber, wie man mit politischen Kräften umgehen soll, die am rechten Rand des Spektrums stehen. Im Mittelpunkt steht die Debatte darüber, wie weit die Meinungsfreiheit und der Parteipluralismus gehen dürfen und wo der Staat zum Schutz der Demokratie eingreifen muss.

Mit der Veröffentlichung des Gutachtens senden die politischen Akteure ein Signal, aber auch die gesamte Gesellschaft. Sie macht klar, dass die Bewertung extremistischer Bestrebungen nicht heimlich geschehen darf, sondern eine umfassende gesellschaftliche Diskussion braucht. In den kommenden Abschnitten wird das Gutachten detailliert betrachtet: Wir beleuchten die Hintergründe, die Inhalte und die Auswirkungen sowie die politischen und gesellschaftlichen Reaktionen auf die Einstufung der AfD Brandenburg als gesichert rechtsextrem.

Die Rolle des Verfassungsschutzes im politischen System

In Deutschland ist der Verfassungsschutz entscheidend dafür zuständig, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Seine Aufgabe als Inlandsnachrichtendienst ist es, politisch motivierte Aktivitäten zu beobachten und zu bewerten, die eine Gefahr für die Verfassung darstellen könnten. Die Kontrolle von politischen Parteien, Organisationen und Individuen erfolgt immer unter strengen gesetzlichen Vorgaben, um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu respektieren. Im Jahr 2025 ist die Arbeit des Verfassungsschutzes angesichts der steigenden Polarisierung in der Gesellschaft und der wachsenden Gefahr durch Extremismus besonders gefordert.

Eine Partei als "gesichert rechtsextrem" zu bewerten, ist ein erheblicher Schritt, der eine gründliche Analyse von Dokumenten, Reden, Programmen und Aktivitäten erfordert. Nach jahrelanger Sammlung und Auswertung von Beweismaterial hat der Verfassungsschutz Brandenburg die AfD Brandenburg von einem Verdachtsfall zu einer gesichert rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Die Behörde sieht die Partei als Ganzes als eine Gefahr für die demokratische Ordnung, nicht nur einzelne Mitglieder.

Die Tätigkeit des Verfassungsschutzes ist nicht ohne Probleme und wird regelmäßig von politischen und gesellschaftlichen Diskussionen beleuchtet. Kritiker weisen darauf hin, dass die Behörde möglicherweise parteipolitisch beeinflusst werden könnte oder dass sie nicht immer in der Lage ist, zwischen legitimer politischer Opposition und verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu unterscheiden. Die Unterstützer heben dagegen hervor, wie wichtig die Behörde als Schutzwall gegen Radikalisierung und demokratiefeindliche Entwicklungen ist.

Im Fall der AfD Brandenburg erfolgte die Hochstufung basierend auf einem 142 Seiten umfassenden Gutachten. Die Entwicklung der Partei wird in diesem Gutachten detailliert dokumentiert; es analysiert Redebeiträge, Social-Media-Aktivitäten und das Verhalten der führenden Funktionäre. Rassistische, fremdenfeindliche und demokratiefeindliche Positionen werden dabei besonders betont, wenn sie nach Auffassung des Verfassungsschutzes mehr sind als einfache Meinungsäußerungen und eine systematische Strategie erkennen lassen.

Eine Besonderheit des deutschen Systems ist die gerichtliche Überprüfung: Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, haben die Möglichkeit, gegen die Maßnahmen zu klagen. Die Grundrechte aller politischen Akteure sollen durch diese Rechtskontrolle gewahrt werden. Trotz allem ist die Einstufung durch den Verfassungsschutz ein erheblicher Eingriff in die politische Meinungsbildung, der massive Auswirkungen auf die betroffene Partei und das gesamte politische Klima haben kann.

Es ist daher sehr wichtig, dass der Innenminister das Gutachten veröffentlicht. Sie erlaubt es der Öffentlichkeit, die Argumentation der Behörde zu verfolgen und sich selbst eine Meinung über die Vorwürfe zu bilden. Mit der Einführung der Transparenzpflicht wird der Verfassungsschutz gleichzeitig stärker in die Verantwortung genommen, indem er seine Einschätzungen fundiert und nachvollziehbar begründen muss.

Die Entwicklung der AfD in Brandenburg

Die Alternative für Deutschland (AfD), die 2013 als eurokritische Protestpartei ins Leben gerufen wurde, hat sich seitdem erheblich verändert. In Brandenburg, ebenso wie in anderen ostdeutschen Bundesländern, etablierte sich die Partei als feste Größe im politischen Spektrum. Am Anfang trat sie vor allem mit Kritik an der Euro-Rettungspolitik in Erscheinung, doch im Laufe der Zeit rückten migrations- und gesellschaftspolitische Themen in den Fokus. Seit der "Flüchtlingskrise" im Jahr 2015 hat die AfD in Brandenburg an Zulauf gewonnen und konnte in den folgenden Jahren mehrere Wahlerfolge verbuchen.

Bei der Landtagswahl 2019 in Brandenburg landete die AfD mit 23,5 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz und wurde somit die stärkste Oppositionspartei. Die Partei nutzte die zunehmende Unzufriedenheit in bestimmten Bevölkerungsteilen über die Bundespolitik, vor allem in Bezug auf Migration, Integration und soziale Gerechtigkeit, zu ihrem Vorteil. Die AfD stellte sich als Stimme der "Abgehängten" dar und behauptete, die einzige Kraft zu sein, die sich gegen das politische "Establishment" wende.

Über die Jahre hat sich jedoch nicht nur die Themenagenda der Partei verändert, sondern auch ihr innerer Kurs. In Brandenburg und auf Bundesebene gab es Konflikte zwischen den moderateren Kräften und dem sogenannten "Flügel", einer informellen Gruppierung um Björn Höcke, die offen völkisch-nationalistische Ansichten vertrat. Immer deutlicher wurde der Einfluss des "Flügels" auf die Landespartei Brandenburg. Kritiker, sowohl aus der Partei als auch von außen, werfen der Landes-AfD vor, dass sie rechtsextreme Strömungen nicht nur duldet, sondern sie sogar aktiv fördert.

Die Partei sorgte immer wieder für Aufsehen: Äußerungen von führenden Funktionären, die sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten aussprachen oder den Islam als eine Bedrohung für die deutsche Gesellschaft bezeichneten, stießen auf Empörung. Es wurden ebenfalls Kontakte zu rechtsextremen Gruppierungen und die Teilnahme an solchen Veranstaltungen festgehalten. Der Landesverband Brandenburg hob sich dabei durch eine besonders harte Rhetorik und eine hohe ideologische Geschlossenheit hervor.

Trotz der Tatsache, dass immer wieder Austritte und Ausschlussverfahren aufgrund von innerparteilichen Konflikten stattfanden, konnte die Partei ihren Rechtsruck nicht aufhalten. Die AfD Brandenburg etablierte sich immer mehr als eine oppositionelle Protestpartei, die das politische System grundlegend in Frage stellte. Das war nicht nur in den Wahlkampfauftritten zu erkennen, sondern auch in parlamentarischen Initiativen, die die etablierten Parteien delegitimieren wollten.

Die AfD Brandenburg ist auch in der Kommunalpolitik seit mehreren Jahren aktiv. In vielen Kreistagen und Stadtparlamenten hat sie Abgeordnete, die sich oft als Sprachrohr für Bürgerproteste gegen Windkraftanlagen, Verkehrspolitik oder den Ausbau von Flücht Unterkünften inszenieren. Die Radikalisierung und die Nähe zu rechtsextremen Ansichten wurden schließlich so offensichtlich, dass der Verfassungsschutz den Landesverband als Verdachtsfall einstufte und ihn intensiv beobachtete.

Die Bewertung der AfD Brandenburg als gesichert rechtsextrem ist das Resultat einer jahrelangen Entwicklung. Sie spiegelt nicht nur die programmatischen und personellen Anpassungen der Partei wider, sondern auch die zunehmende Besorgnis über eine weitere Radikalisierung des politischen Klimas in Brandenburg und darüber hinaus.

Kerninhalte des Gutachtens zur Einstufung

Das Gutachten des brandenburgischen Verfassungsschutzes, welches im Frühjahr 2025 herauskam, ist das zentrale Dokument für die Einstufung der AfD Brandenburg als gesichert rechtsextrem. In einem Umfang von 142 Seiten werden zahlreiche Belege und Argumente präsentiert, die aus Sicht der Behörde für eine systematische Verfolgung verfassungsfeindlicher Ziele durch die Landespartei sprechen.

Einer der Hauptvorwürfe richtet sich gegen die Haltung der AfD Brandenburg zu Migration und Integration. Eine Vielzahl öffentlicher Äußerungen, Reden und Social-Media-Beiträge, in denen führende Parteivertreter eine grundlegende Ablehnung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem muslimischen Mitbürgern, äußern, wird in dem Gutachten dokumentiert. Man sieht diese Rhetorik als einen Versuch, gesellschaftliche Ausgrenzung zu fördern und den Zusammenhalt zu gefährden. Das Amt sieht darin einen Verstoß gegen das im Grundgesetz verankerte Prinzip, dass alle Staatsbürger gleich sind.

Die Analyse des politischen Programms und der strategischen Ausrichtung der Partei ist ein weiterer Schwerpunkt des Gutachtens. Die AfD Brandenburg wird kritisiert, sie wolle den "Parteienstaat" ablehnen und revolutionäre Zustände schaffen, um das aktuelle politische System zu überwinden. In internen und öffentlichen Erklärungen wird immer wieder gefordert, die etablierten demokratischen Institutionen abzuschaffen. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist das ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Zahlreiche Beispiele für die Relativierung oder Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen sind ebenfalls im Gutachten zu finden. In den Reden und Publikationen von Funktionären ist eine Verharmlosung des Holocausts zu beobachten, oder sie diskreditieren die Erinnerungskultur als "Schuldkult". Der Verfassungsschutz wertet solche Äußerungen als einen Versuch, die historische Verantwortung Deutschlands zu leugnen und nationalsozialistisches Unrecht zu revidieren.

Die Verbindungen der AfD Brandenburg zu rechtsextremen Gruppierungen und Einzelpersonen werden im Gutachten ebenfalls behandelt. Das Mitmachen bei Demos, das Organisieren von Events zusammen mit rechtsextremen Gruppen und das Einnehmen von Positionen, die rechtsextremen Ansichten ähneln, gelten als Hinweise auf eine ideologische und organisatorische Nähe. Die Behörde erkennt darin eine bewusste Strategie der Partei, sich als Sammelbecken für verschiedene Strömungen des Rechtsextremismus zu etablieren.

Die Kommunikationsstrategien der Partei werden im Gutachten ebenfalls behandelt. Vor allem die Nutzung sozialer Medien, um gezielt Desinformation, Verschwörungstheorien und Hass gegen politische Gegner zu verbreiten, wird als Teil einer systematischen Radikalisierungsstrategie angesehen. Der Verfassungsschutz erkennt darin eine Bedrohung für die politische Kultur und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Brandenburg.

Die Behörde kommt aufgrund dieser und weiterer Beweise zu der Einschätzung, dass die AfD Brandenburg mehr ist als eine bloße Protestpartei; sie ist ein Akteur mit verfassungsfeindlichen Zielen. Nach der Einschätzung des Verfassungsschutzes ist eine Hochstufung zum gesichert rechtsextremen Beobachtungsobjekt zwingend erforderlich.

Politische Reaktionen auf die Veröffentlichung

Das Gutachten, das die AfD Brandenburg als gesichert rechtsextrem einstuft, hat in der politischen Landschaft Deutschlands große Wellen geschlagen. Während die Regierungskoalition und Abgeordnete der demokratischen Parteien die Entscheidung des Innenministers loben, äußert die AfD scharfe Kritik und wirft ihm vor, die Sicherheitsbehörden politisch zu instrumentalisieren.

Bei der Präsentation des Gutachtens unterstrich Innenminister René Wilke, wie wichtig Transparenz und eine öffentliche Debatte sind. Er wolle die Entscheidungsgrundlagen des Verfassungsschutzes offenbaren, um so das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit staatlicher Institutionen zu stärken. Ein weiteres Ziel der Veröffentlichung war es, die gesellschaftlichen Risiken einer weiteren Radikalisierung der AfD aufzuzeigen.

Die SPD, die Grünen und die CDU im Landtag von Brandenburg haben sich größtenteils zustimmend geäußert. In ihren Augen ist die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem eine notwendige Konsequenz, wenn man die dokumentierten Entwicklungen innerhalb der Partei betrachtet. Abgeordnete der Regierungskoalition hoben hervor, dass der Schutz der Demokratie an erster Stelle stehe und der Verfassungsschutz seine Aufgabe ernst nehmen müsse. Das Gutachten zu veröffentlichen, sei ein bedeutender Schritt zur politischen Aufklärung.

Die AfD Brandenburg wies die Vorwürfe erwartungsgemäß zurück und bezeichnete die Aussagen des Innenministers und des Verfassungsschutzes als eine "politisch motivierte Kampagne". Der Landesvorsitzende kündigte an, dass die Partei juristisch gegen die Einstufung und die Veröffentlichung des Gutachtens vorgehen werde. Die AfD betrachtet sich als Opfer einer Diffamierungsstrategie, die sie aus dem politischen Wettbewerb drängen wolle. Auf einer Pressekonferenz im Landtag kündigte die Partei an, dass sie ihre Sichtweise offensiv verteidigen und die Debatte über Meinungsfreiheit und politische Pluralität neu eröffnen werde.

Selbst auf Bundesebene rief die Entscheidung in Brandenburg zahlreiche Reaktionen hervor. Während Politiker von Union und SPD die Konsequenz des brandenburgischen Verfassungsschutzes loben, äußern Vertreter der Linken und der FDP die Befürchtung, dass die politische Auseinandersetzung mit der AfD nicht nur durch Überwachungsmaßnahmen, sondern vor allem durch inhaltliche Auseinandersetzungen geführt werden sollte. Es wurde gewarnt, dass es die Gesellschaft weiter spalten könnte, wenn der Eindruck entstehe, staatliche Institutionen würden gezielt gegen unliebsame politische Akteure vorgehen.

Zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter die Amadeu Antonio Stiftung und das Bündnis gegen Rechts, freuten sich über die Veröffentlichung des Gutachtens. Als einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen Rechtsextremismus betrachten sie das und verlangen, dass man sich noch stärker auf Präventionsarbeit und politische Bildung konzentriert. Jüdische und muslimische Vertreter zeigten sich erleichtert über die klare Stellungnahme des Staates, warnten jedoch, dass die gesellschaftlichen Ursachen für die Radikalisierung nicht vergessen werden dürfen.

Die Diskussion über die Veröffentlichung des Gutachtens hat dadurch nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine gesellschaftliche und politische Dimension. Sie stellt grundlegende Fragen darüber, wie man mit extremistischen Parteien umgeht, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen und welche Verantwortung staatliche Institutionen haben.

Juristische Implikationen und Rechte der Parteien

In Deutschland sind die Kriterien, die es erlauben, eine Partei als gesichert rechtsextrem einzustufen und sie durch den Verfassungsschutz zu beobachten, sehr streng geregelt. Das Grundgesetz sichert nicht nur die Freiheit der Meinungsäußerung; es garantiert auch allen politischen Parteien die Chancengleichheit. Artikel 21 des Grundgesetzes besagt jedoch, dass Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden oder sogar abschaffen wollen, vom Bundesverfassungsgericht verboten werden können. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist aber ein vorgelagerter Schritt, der der Gefahrenabwehr und der Information der Öffentlichkeit dient.

In Bezug auf die AfD Brandenburg ist das Gutachten des Verfassungsschutzes eine erhebliche Belastung für die Partei. Die Einstufung als gesichert rechtsextrem hat einen großen Einfluss auf Ihre Kommunikation, interne Organisation und öffentliche Wahrnehmung. Die Partei empfindet eine Einschränkung ihrer Grundrechte, vor allem ihrer politischen Betätigungsfreiheit, und hat angekündigt, die Maßnahmen des Innenministeriums juristisch anfechten zu wollen.

In solchen Fällen sieht das deutsche Rechtssystem eine gerichtliche Überprüfung vor. Gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz und die Veröffentlichung entsprechender Gutachten können Parteien Klage erheben. Die Verwaltungsgerichte kontrollieren dann die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen und ob die Voraussetzungen für eine Einstufung als rechtsextrem erfüllt sind. Es ist zu erwarten, dass die AfD Brandenburg im Jahr 2025 den Rechtsweg ausschöpfen wird, um die Entscheidung anzufechten.

Ein weiterer rechtlicher Aspekt betrifft den Schutz personenbezogener Daten sowie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Die Mitglieder und Funktionäre der AfD sind in dem Gutachten des Verfassungsschutzes mit zahlreichen personenbezogenen Informationen aufgeführt. Daten dieser Art dürfen nur in Ausnahmefällen veröffentlicht werden, und es muss immer verhältnismäßig sein. Betroffene Personen haben möglicherweise die Möglichkeit, Unterlassungsansprüche oder Schadensersatzforderungen zu stellen.

Die juristische Auseinandersetzung über die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem wirft ebenfalls die Frage nach der politischen Neutralität staatlicher Institutionen auf. Nach Ansicht der AfD nutzen politische Gegner den Verfassungsschutz, um den Wettbewerb zu beeinflussen. Es ist daher wichtig, dass die Gerichte genau prüfen, ob die Entscheidungen ausschließlich auf einer fachlichen und neutralen Grundlage basieren oder ob politische Motive Einfluss hatten.

Die Lehren aus den Verfahren zur Verbots der NPD und ähnlichen Fällen verdeutlichen, dass die Voraussetzungen für ein Parteiverbot in Deutschland extrem hoch sind. Obwohl die Beobachtung durch den Verfassungsschutz kein Verbot ist, hat sie doch erhebliche Auswirkungen auf die politische Arbeit und die öffentliche Wahrnehmung der betroffenen Partei. Die juristische Kontrolle ist aus diesem Grund ein entscheidendes Element im Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Demokratie und den Grundrechten.

In den kommenden Monaten und Jahren werden wir intensive gerichtliche Auseinandersetzungen über die Veröffentlichung des Gutachtens zur AfD Brandenburg erleben. Sie stellt einen Präzedenzfall dafür dar, wie man mit politischen Parteien umgeht, die am Rand oder außerhalb des demokratischen Konsenses stehen.

Gesellschaftliche Auswirkungen und öffentliche Debatte

Die Entscheidung, die AfD Brandenburg zum gesichert rechtsextremen Beobachtungsobjekt hochzustufen, sowie die Veröffentlichung des dazugehörigen Gutachtens, haben weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen. Im Jahr 2025 ist die Gesellschaft gespalten und das politische Klima wird stark von der Debatte über Rechtsextremismus, die Grenzen politischer Meinungsfreiheit und die Rolle des Staates geprägt.

Die Einstufung der AfD wird von vielen in Brandenburg mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Während ein Teil der Bevölkerung die Entscheidung des Verfassungsschutzes als wichtigen Schritt zum Schutz der Demokratie begrüßt, empfinden andere es als einen Versuch, unliebsame politische Meinungen zu unterdrücken. In den letzten Monaten ist die Spaltung zwischen den Anhängern der AfD und ihren Gegnern deutlich gewachsen.

Eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Akteuren, Medien und Fachleuten begleitet die öffentliche Debatte. Forscherinnen und Forscher untersuchen die Gründe für die Radikalisierung der AfD und machen auf strukturelle Gegebenheiten aufmerksam, die den Aufstieg von rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen erleichtern. Wirtschaftliche Unsicherheiten, die Furcht vor sozialem Abstieg und das Empfinden politischer Entfremdung betreffen einige Teile der Bevölkerung.

Die Kontroverse ist in der Medienlandschaft abgebildet. Während etablierte Tageszeitungen und öffentlich-rechtliche Sender die Inhalte des Gutachtens und die Argumentation des Verfassungsschutzes ausführlich analysieren, nutzen AfD-nahe Medien und alternative Plattformen die Veröffentlichung, um den Vorwurf der staatlichen Bevormundung zu untermauern. In den sozialen Netzwerken nehmen Desinformation, Verschwörungstheorien und Hate Speech zu, die sich gegen staatliche Institutionen und politische Gegner richten.

Die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind auch im Alltag sichtbar. Eine zunehmende Verunsicherung im Umgang mit politischen Debatten berichten Schulen, Vereine und lokale Initiativen. Die Furcht vor Stigmatisierung oder Ausgrenzung bewirkt, dass man kontroverse Themen manchmal meidet. Zur selben Zeit werden neue Projekte ins Leben gerufen, die sich für politische Bildung und den Schutz der Demokratie engagieren. Sie richten Diskussionsforen, Informationsveranstaltungen und Projekte zur Unterstützung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ein.

Die Debatte über die AfD und ob sie als rechtsextrem einzustufen ist, beeinflusst auch das politische Engagement der Jugend. Während einige durch die Debatte abgeschreckt sind und Politikverdrossenheit zeigen, finden andere die Motivation, sich aktiv für demokratische Werte einzusetzen. Im Jahr 2025 ist die gesellschaftliche Diskussion über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Verantwortung des Staates nach wie vor ein wichtiges Thema.

Alles in allem zeigt sich, dass die Veröffentlichung des Gutachtens zur AfD Brandenburg einen erheblichen Einfluss auf die politische Kultur und das gesellschaftliche Klima hat. Sie bringt die Gesellschaft dazu, sich mit zentralen Fragen der Demokratie, der Pluralität und dem Umgang mit Extremismus zu beschäftigen.

Auswirkungen auf die parlamentarische Arbeit der AfD

Die Einstufung der AfD Brandenburg als gesichert rechtsextrem durch den Verfassungsschutz und die Veröffentlichung des entsprechenden Gutachtens haben erhebliche Folgen für die parlamentarische Arbeit der Partei im Landtag und auf kommunaler Ebene. Die neue Bewertung hat Auswirkungen auf das Verhältnis zu anderen Parteien, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und wie man von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Im brandenburgischen Landtag ist die AfD bisher die größte Oppositionspartei. Sie stellte viele parlamentarische Anfragen, brachte eigene Gesetzesinitiativen ein und war in den Ausschüssen vertreten. Die Hochstufung durch den Verfassungsschutz hat aber die Dynamik im Parlament verändert. Die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Fraktionen werden immer zurückhaltender, wenn es um eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der AfD geht. Die Anträge und Initiativen der Partei werden häufiger abgelehnt oder sie kommen oft gar nicht zur Abstimmung.

Die AfD nutzt ihre Einstufung als gesichert rechtsextrem, um sich als Opfer politischer Ausgrenzung zu zeigen. In ihren Redebeiträgen machen die Abgeordneten deutlich, dass sie durch das Gutachten des Verfassungsschutzes in ihrer parlamentarischen Arbeit behindert werden. Sie werfen der Mehrheit im Landtag vor, dass sie demokratische Prinzipien wie die Meinungsfreiheit und die Chancengleichheit der Parteien missachtet.

Die veränderte Sichtweise auf die AfD beeinflusst ebenfalls, wer in den Ausschüssen sitzt und wie diese arbeiten. In einigen Fällen wurden AfD-Vertreter aus sensiblen Gremien, wie dem Innenausschuss oder dem Verfassungsausschuss, ausgeschlossen. Man argumentiert, dass diese Aktionen dazu dienen, die parlamentarische Arbeit vor extremistischen Einflüssen zu schützen. Die AfD betrachtet dies als einen weiteren Beweis dafür, dass der Verfassungsschutz politisch missbraucht wird.

Selbst auf kommunaler Ebene sind die Auswirkungen der neuen Einstufung spürbar. Die Anträge der AfD werden in Stadt- und Kreistagen häufiger kritisch hinterfragt und abgelehnt. Es wird immer schwieriger, mit anderen Fraktionen zusammenzuarbeiten. Einige Kommunalpolitikerinnen und -politiker geben zu verstehen, dass der Druck gewachsen ist, sich öffentlich von der AfD zu distanzieren, um nicht selbst den Verdacht zu erwecken, man könnte der rechtsextremen Szene nahestehen.

Die Auswirkungen auf die parlamentarische Arbeit der AfD sind jedoch nicht nur auf die institutionelle Ebene beschränkt. Die Partei muss befürchten, dass sie durch einen Imageverlust auch negative Auswirkungen auf ihre Wahlergebnisse hinnehmen könnte. Das Risiko besteht, dass die AfD, indem sie als rechtsextrem eingestuft wird, weiter radikalisiert und ihre Rolle als Protestpartei stärkt.

Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die parlamentarische Arbeit der AfD in Brandenburg und anderen Bundesländern im Jahr 2025 entwickeln wird. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes bringt für die Partei große Herausforderungen mit sich, doch gleichzeitig eröffnet sie die Chance, sich als Kämpferin gegen das "politische System" zu zeigen. Die Reaktionen der anderen Parteien und der Öffentlichkeit werden maßgeblich bestimmen, wie sich die politische Landschaft in Brandenburg und darüber hinaus verändert.

Bedeutung für den bundesweiten Umgang mit der AfD

Die Einstufung der AfD Brandenburg als gesichert rechtsextrem durch den Innenminister und die Veröffentlichung des dazugehörigen Gutachtens haben bundesweite Auswirkungen auf den Umgang mit der Partei. Die Entscheidung in Brandenburg reiht sich in einen Prozess ein, der bereits in anderen ostdeutschen Bundesländern wie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stattgefunden hat. Dort gelten die AfD-Landesverbände laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem und werden intensiv beobachtet.

Die Frage, wie man auf Bundesebene mit der AfD umgehen soll, ist im Jahr 2025 ein zentrales Thema der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Die Partei sitzt in allen deutschen Landtagen und im Bundestag und gehört zu den stärksten Oppositionsfraktionen. Die unterschiedliche Einschätzung der Landesverbände durch die Verfassungsschutzbehörden zeigt die Heterogenität der Partei, die aus verschiedenen regionalen Strömungen besteht.

Die Entscheidung in Brandenburg wird als ein Signal für andere Bundesländer und für den Bund insgesamt angesehen. Sie zeigt, wie entschlossen staatliche Institutionen gegen Bestrebungen vorgehen, die der Verfassung widersprechen. Sie stellt zugleich die Frage, wie man bundesweit einheitlich mit der AfD umgehen kann. Die Partei steht seit mehreren Jahren als Verdachtsfall unter der Beobachtung des Bundesverfassungsschutzes, aber alle Landesverbände wurden bislang noch nicht hochgestuft.

Bundesweit fließen auch rechtliche Überlegungen in die Debatte ein. Ein mögliches Parteiverbot wird immer wieder diskutiert, doch es gilt als politisch und rechtlich äußerst schwierig. Die Voraussetzungen für ein Verbot sind schwierig zu erfüllen, und die Lehren aus dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren haben gezeigt, dass man konkrete verfassungsfeindliche Aktivitäten der gesamten Partei nachweisen muss. Die Beobachtung und Einstufung durch den Verfassungsschutz ist also ein Mittel, um ein Zeichen zu setzen, ohne dass gleich ein Verbotsantrag gestellt wird.

Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Einstufung der AfD als rechtsextrem sind auch auf Bundesebene zu beobachten. Die Bevölkerung wird immer polarisierter; die Diskussion über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Rolle des Staates wird immer lebhafter. Die AfD versucht, die Überwachung durch den Verfassungsschutz für sich auszunutzen, indem sie sich als Opfer eines angeblich undemokratischen "Systems" inszeniert. Zur selben Zeit empfinden viele Bürgerinnen und Bürger die Entscheidung der Behörden als einen notwendigen Schritt zum Schutz der Demokratie.

Im Jahr 2025 bleibt die politische Auseinandersetzung mit der AfD eine der größten Herausforderungen für die Demokratie in Deutschland. Brandenburgs Gutachten ist ein bedeutender Fortschritt in der Debatte und könnte entscheidend dafür sein, wie man künftig mit rechtsextremen Tendenzen in der deutschen Politik umgeht. In den kommenden Monaten und Jahren wird man beobachten können, wie sich die politische Landschaft unter dem Einfluss der neuen Bewertung der AfD verändert und welche Lehren man daraus für den bundesweiten Umgang mit extremistischen Parteien ziehen kann.