Inmitten der lebhaften Hauptstadt findet das Berliner Festival für Popkultur 2025 wieder statt und begrüßt Musikfans, Kreative und Kulturschaffende aus der ganzen Welt. Sechs Tage lang wird Berlin zu einem Hotspot für frische Klänge, kreative Performances und gesellschaftlich relevante Diskussionen. Das Festival setzt auch im elften Jahr seines Bestehens mit einem bunten Programm aus Konzerten, Performances, Installationen und Gesprächsrunden Maßstäbe für die zeitgenössische Popkultur. Alles, von etablierten Rockbands über Indie-Acts bis hin zu interdisziplinären Kunstprojekten, gehört dazu, das nicht nur musikalische Vielfalt zelebriert, sondern auch aktuelle gesellschaftliche Fragen behandelt.

Als Plattform für Austausch und Begegnung sieht sich das Festival. Es eröffnet Diskussionen über Musik, Identität, Diversität und Neuerungen in der Kreativwirtschaft. Es ist den Veranstaltern wichtig, dass sie neben internationalen Künstler:innen auch lokale Talente unterstützen und neue Sichtweisen auf das Pop-Genre ermöglichen. Ein Kaleidoskop aus Musikgenres, Sprachen und kulturellen Ursprüngen erwartet das Publikum – ein Spiegelbild der Berliner Szene, die seit vielen Jahren Offenheit, Experimentierfreude und einen künstlerischen Aufbruch ermöglicht.

Uraufführungen und Auftragsarbeiten sind auch in diesem Jahr wieder zahlreich im Programm. Vor allem der Auftritt der Künstlerin Andreya Casablanca, die sich mit Erinnerungen an polnische Weihnachtslieder, katholische Rituale und den Duft von Weihrauch beschäftigt, verspricht einen Zugang zu Fragen von Herkunft und Identität, der sowohl emotional als auch reflektiert ist. Zusammen mit dem Goethe-Institut werden auch musikalische Beiträge aus Armenien, Aserbaidschan und Georgien vorgestellt – eine Einladung, die Grenzen des eigenen Musikgeschmacks zu erweitern und neue Klangwelten zu erkunden.

Das Festivalgelände umfasst mehrere Spielstätten im Stadtgebiet, von historischen Clubs bis zu temporären Kunsträumen. Die unterschiedlichen Veranstaltungsorte sind ein Grund für die besondere Atmosphäre, die das Pop-Kultur Festival seit seiner Gründung prägt. Ein zentraler Treffpunkt für die nationale und internationale Popkulturszene ist das Event, das Musik, Kunst und gesellschaftlichen Diskurs vereint. Das Festival hat sich den hohen Anspruch auferlegt, aktuelle Strömungen zu entdecken und der Zukunft Impulse zu geben; deshalb ist es ein bedeutender Gradmesser für Trends und Entwicklungen in der Popkultur.

Mit dem Festivalbeginn startet eine intensive Woche, die voller Entdeckungen, Begegnungen und kreativer Anstöße steckt. Ein volles Programm in den nächsten Tagen ermutigt die Besucher:innen, sich auf unbekannte Musikgenres, überraschende Zusammenarbeiten und inspirierende Gespräche einzulassen. Berlin fungiert als Schauplatz nicht nur als Kulisse, sondern ist ein integraler Teil eines Festivals, das den Geist der Stadt – ihre Vielfalt, Offenheit und Dynamik – auf einzigartige Weise verkörpert.

Pop-Kultur Festival: Geschichte und Bedeutung

Seit seiner Gründung ist das Pop-Kultur Festival zu einem der wichtigsten Treffpunkte für die internationale Musik- und Kulturszene geworden. Das Festival wurde 2015 ins Leben gerufen, um auf die zunehmende Kommerzialisierung großer Musikfestivals zu reagieren, die Nischen- und Subkulturen verdrängt. Das Ziel war es, einen Raum zu kreieren, wo Popkultur in ihrer gesamten Vielfalt und Tiefe erlebt werden kann – abseits von Mainstream und Massenveranstaltungen. Von Anfang an standen Vielfalt, der Mut zum Experiment und der Austausch zwischen unterschiedlichen Kunstformen im Mittelpunkt.

Über die letzten Jahre hat das Festival seinen Anspruch stetig erweitert. Es dient nicht nur als Schaufenster für musikalische Neuheiten, sondern auch als Forum für gesellschaftliche Debatten und Diskurse. Seit 2015 haben Künstler:innen aus über 40 Ländern das Festival mit ihren vielfältigen Beiträgen bereichert. Mit Konzerten, DJ-Sets, Lesungen, Filmvorführungen und Ausstellungen ist für jeden etwas dabei, was ein breites Publikum anspricht und zahlreiche Interessen berücksichtigt.

Ein wichtiges Merkmal des Pop-Kultur Festivals ist die regelmäßige Vergabe von Auftragsarbeiten. Sie erlauben es Künstler:innen, Werke zu kreieren, die extra für das Festival entworfen wurden. Jedes Jahr entstehen Uraufführungen, die sich mit aktuellen Fragen und Themen befassen und das Publikum zur Auseinandersetzung einladen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Unterstützung von Nachwuchskünstler:innen. Das "Talent"-Programm bietet jungen Musiker:innen und Kreativen die Chance, durch Workshops, Panels und Mentoring-Programme wichtige Einblicke in die Branche zu erhalten.

Das Festival hat eine Bedeutung, die weit über die Musikszene hinausgeht. Es sieht sich als ein Raum für soziale Teilhabe und kulturelle Vielfalt. Aspekte wie Geschlechtergerechtigkeit, soziale Inklusion und die Unterstützung von marginalisierten Gruppen sind wesentliche Bestandteile des Programms. Angesichts wachsender gesellschaftlicher Spannungen und der politischen Vereinnahmung der Popkultur setzt das Festival bewusst auf Offenheit, Dialog und Vielfalt.

Auch 2025 bleibt das Pop-Kultur Festival ein Zeichen für Innovation und den Mut zum Experimentieren. Mit einem Fokus auf internationale Partnerschaften, interdisziplinäre Vorhaben und die Unterstützung nachhaltiger Strukturen im Kulturbetrieb gehen die Veranstalter gezielt vor. Berlin ist als Austragungsort hierfür bestens geeignet: Die Stadt wird als kultureller Schmelztiegel, als Anziehungspunkt für Kreative und als Versuchslabor für frische Ideen angesehen. Das Festival hilft dabei, diesen Ruf zu festigen und weiterzuentwickeln.

Das Programm 2025: Künstler:innen, Projekte und Highlights

In diesem Jahr bietet das Pop-Kultur Festival ein umfangreiches Programm, das die Vielfalt und den Erfindungsreichtum der globalen Pop-Szene zeigt. Im Jahr 2025 werden über 120 Künstler:innen aus über 30 Nationen in Berlin sein. Es umfasst alles von etablierten Künstlern der Rock- und Indie-Szene bis zu neuen Talenten und experimentellen Vorhaben. In diesem Jahr gehören unter anderem die deutsche Rockband Die Nerven, die dänische Indiegruppe Efterklang, die Londoner Band Los Bitchos und die international bekannte Songwriterin Anika zu den Headlinern. Jeder dieser Acts hat eine eigene musikalische Handschrift und bringt persönliche Einflüsse in das Festival ein.

Auch im Jahr 2025 stehen interdisziplinäre Auftragsarbeiten wieder im Fokus. In ihrer Performance beschäftigt sich die Künstlerin Andreya Casablanca intensiv mit Erinnerungen an polnische Weihnachtslieder, katholische Rituale und den Duft von Weihrauch. Ein vielschichtiges Kunsterlebnis entsteht durch die Verbindung von Musik, Performance und der persönlichen Geschichte in dieser Arbeit. Auftragsarbeiten, die sich mit Migration, Identität und kultureller Hybridität beschäftigen, spiegeln somit wichtige gesellschaftliche Diskussionen wider.

Das Programm beinhaltet neben Konzerten und Performances auch zahlreiche Gesprächsrunden, Panels und Workshops. Aktuelle Themen wie die Rolle der KI in der Musikproduktion, die Chancen und Gefahren von Streaming-Plattformen sowie die Wichtigkeit nachhaltiger Veranstaltungsformate werden diskutiert. Internationale Gäste aus den Bereichen Wissenschaft, Politik und Kultur bereichern die Diskussionen und fördern einen interdisziplinären Austausch.

Für das Pop-Kultur Festival 2025 stehen regionale und internationale Kooperationen im Fokus. Musiker:innen aus Armenien, Aserbaidschan und Georgien werden unter dem Titel "Sounds of the Caucasus" in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut vorgestellt. Neue Sichtweisen auf die Musiklandschaft der Region werden durch diese Beiträge geschaffen, und sie laden das Publikum dazu ein, unbekannte Klangwelten zu entdecken. Die Berliner Clubszene ist ebenfalls wieder prominent am Start: Viele lokale Künstler:innen kuratieren eigene Events und bringen die einzigartige Energie der Stadt ins Festival.

Die Vorstellung von Musikvideos, Kurzfilmen und digitalen Kunstprojekten ist ein weiteres Highlight. Neue Wege, sich mit Popkultur auseinanderzusetzen, werden durch diese Formate geschaffen, die die immer enger werdende Verbindung von Musik und digitalen Medien zeigt. Das Festival sieht sich also auch als ein Experimentierfeld für neue Formen der Präsentation und fordert die Besucher:innen auf, die Grenzen zwischen Musik, Kunst und Technologie zu erforschen.

Die Spielstätten: Urbaner Raum als Bühne

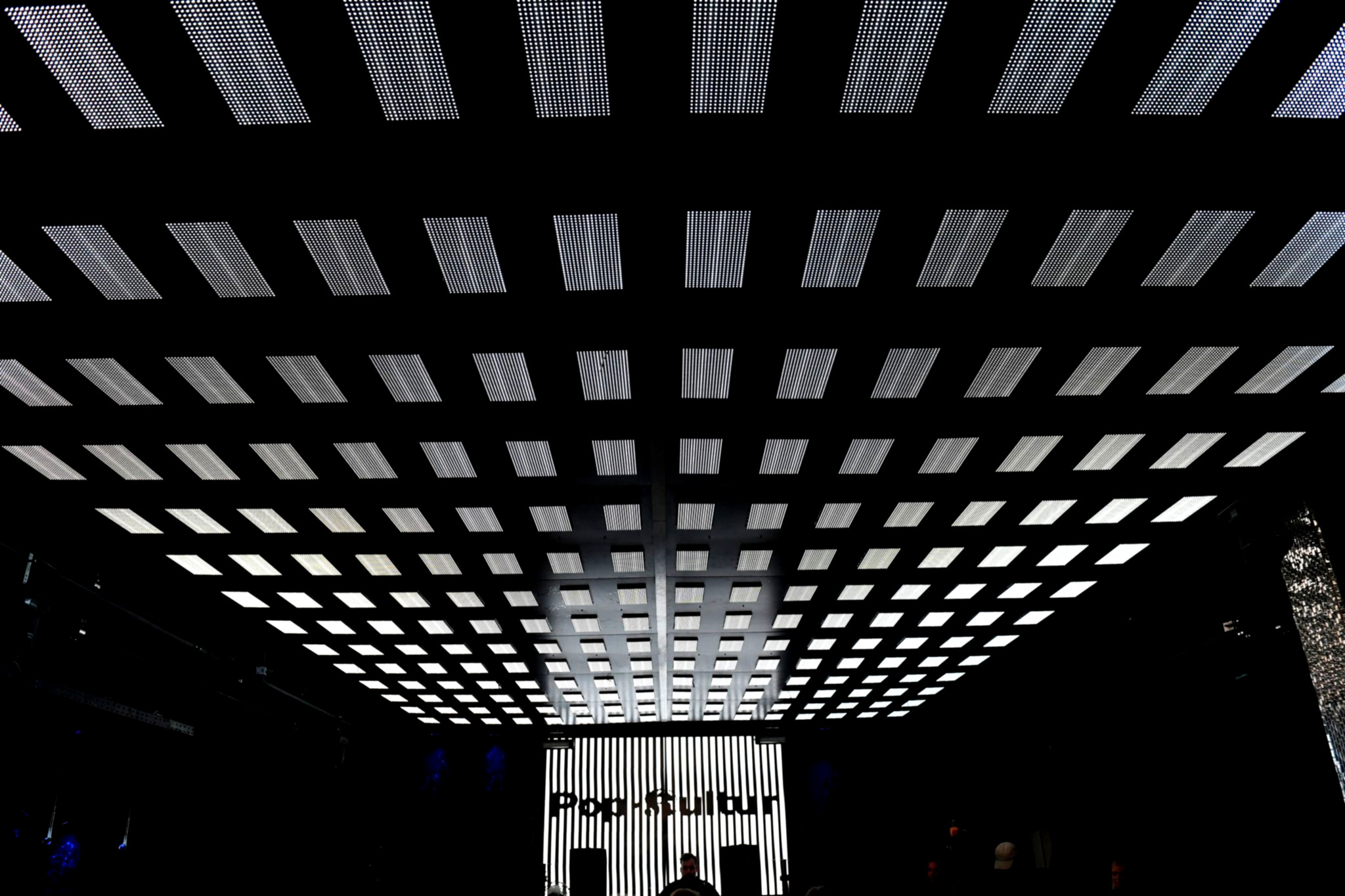

Das Pop-Kultur Festival nutzt die Vielfalt Berlins als Kulisse und verteilt seine Events über viele Spielstätten im ganzen Stadtgebiet. Die bewusste Dezentralisierung ist ein wichtiger Faktor für die besondere Atmosphäre. Alles, von angesehenen Clubs über historische Industrieräume bis zu temporären Kunstorten, macht das Festival in diesen vielfältigen Kulissen, die die verschiedenen Facetten der Stadt zeigen, möglich. In diesem Jahr sind die Hauptspielorte erneut das Kulturbrauerei-Areal in Prenzlauer Berg, der Festsaal Kreuzberg und das neue "Haus der Popkultur" in Friedrichshain, das 2025 erstmals als zentraler Treffpunkt dient.

Die Auswahl der Locations erfolgt nicht willkürlich: Jede Location repräsentiert eine eigene Geschichte und formt die Identität des Festivals. Die Kulturbrauerei, geprägt von Backsteinarchitektur und Innenhöfen, strahlt historisches Flair aus und ist ein Zeichen für Berlins Transformation vom Industriestandort zur Kreativmetropole. Die alternative Clubkultur wird im Festsaal Kreuzberg repräsentiert, und seit Jahren ist er ein Hotspot für kreative Musikformate. Als Experimentierraum und Plattform für junge Künstler:innen dient das neue "Haus der Popkultur". Besonders Panels, Workshops und digitale Projekte sind hier zu finden.

Indem das Festival den öffentlichen Raum nutzt, baut es bewusst Zugangshürden ab und erreicht neue Zielgruppen. Popkultur wird durch Installationen und Darbietungen im öffentlichen Raum sichtbar und animiert Passant:innen zur spontanen Teilnahme. Indem man in Parks oder auf Plätzen temporäre Bühnen errichtet, schafft man offene Räume für Begegnungen und Austausch. Das Pop-Kultur Festival sendet mit diesem Ansatz ein Zeichen für die Demokratisierung von Kultur und stärkt den öffentlichen Raum als Ort des gesellschaftlichen Lebens.

Die Architektur und das Ambiente der Spielstätten haben einen großen Einfluss darauf, wie die Veranstaltungen erlebt werden. Verschiedene Akustik, Lichtstimmungen und Raumgestaltungen schaffen die Möglichkeit für unterschiedliche Präsentationsformen – von intimen Konzerten bis zu raumgreifenden Installationen. So wird die Verbindung von Musik, Kunst und Stadt sinnlich erlebbar. So fungiert das Festival als ein Versuchsfeld für neue Ansätze der Kulturvermittlung und als Anstoßgeber für die Evolution urbaner Kulturräume.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen und Anwohner:innen. Ein Großteil der Veranstaltungen findet in Zusammenarbeit mit Nachbarschaftsprojekten, sozialen Einrichtungen und Vereinen statt. So entstehen Synergien zwischen dem Festival, den Stadtteilen und den lokalen Communities, die über die Festivaltage hinausgehen. Das Pop-Kultur Festival ist ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung der Berliner Kulturlandschaft.

Internationale Perspektiven: Popkultur im globalen Kontext

Das Pop-Kultur Festival ist ein internationales Ereignis, das bewusst Brücken zwischen verschiedenen Kulturen und Musiktraditionen baut. Im Jahr 2025 wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, Künstler:innen aus Regionen zu präsentieren, die in der europäischen Musiklandschaft bislang wenig Sichtbarkeit hatten. Dank der Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut ist es möglich, Musiker:innen aus Armenien, Aserbaidschan und Georgien einzuladen und ihre Beiträge im Rahmen des Festivals einem breiten Publikum zu präsentieren. Mit dieser Initiative wollen wir Vorurteile abbauen und einen offenen Austausch über Musik, Herkunft und Identität schaffen.

Internationale Künstler:innen werden anhand von Faktoren wie künstlerischer Innovation, gesellschaftlicher Relevanz und Vielfalt ausgewählt. Viele der Künstler:innen, die wir eingeladen haben, beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit Themen wie Migration, kultureller Hybridität und dem Wandel der Gesellschaft. Sie spiegeln in ihrer Musik nicht nur persönliche Erlebnisse wider, sondern auch kollektive Diskurse und Fortschritte in ihren Heimatländern. Popkultur wird durch die Berücksichtigung solcher Sichtweisen umfassender verstanden, und das Festival wird dadurch zu einem Ort der globalen Begegnung.

Die Zusammenarbeit mit Festivals und Institutionen aus anderen Ländern ist ein weiteres internationales Highlight. Im Rahmen von Austauschprogrammen werden Künstler:innen, die in ihren Heimatländern als bedeutende Stimmen der Pop- und Subkultur gelten, nach Berlin eingeladen. Berliner Musiker:innen haben die Chance, im Ausland zu spielen und neue Netzwerke zu schaffen. Die internationale Vernetzung der Popkulturszene wird durch diese transnationalen Kooperationen gestärkt, und sie ermöglicht den Austausch von Ideen und Impulsen.

Der globale Kontext wird auch in Panels, Vorträgen und Diskussionen inhaltlich behandelt. Auf der Agenda stehen Themen wie kulturelle Aneignung, die Auswirkungen der Globalisierung auf die Musikproduktion und -distribution sowie die Rolle der Popkultur in politischen Transformationsprozessen. Verschiedene internationale Expert:innen, Journalist:innen und Aktivist:innen bereichern den Diskurs mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen und schaffen so eine vielschichtige Diskussion.

Die Sprache und Kommunikation des Festivals spiegeln schließlich auch seine internationale Ausrichtung wider. Events sind mehrsprachig verfügbar, Übersetzungen und digitale Tools unterstützen die Teilhabe von Besucher:innen aus aller Welt. Dank dieser Offenheit stellt sich das Pop-Kultur Festival als ein global vernetztes Ereignis dar, das die Idee verfolgt, Popkultur als eine universelle Sprache der Verständigung zu nutzen.

Gesellschaftlicher Diskurs: Diversität, Inklusion und aktuelle Themen

Das Pop-Kultur Festival sieht sich als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen und bringt aktuelle Diskussionen in den öffentlichen Raum. Im Jahr 2025 sind die Schwerpunkte Diversität, Inklusion und soziale Gerechtigkeit. Die Organisatoren haben es sich absichtlich zur Aufgabe gemacht, eine ausgewogene Repräsentation von Geschlechtern, Herkunftsländern und Lebensrealitäten zu schaffen. Über 50% der eingeladenen Künstler:innen sind weiblich, nicht-binär oder queer. Diese stetige Ausrichtung ist das Resultat eines fortlaufenden Prozesses, der darauf abzielt, die Strukturen in der Musik- und Kulturszene nachhaltig zu verändern.

In Panels und Diskussionsrunden werden Themen wie kulturelle Teilhabe, Diskriminierung und Repräsentation behandelt. Musiker:innen, Aktivist:innen und Wissenschaftler:innen reden unter dem Titel "Who gets to be heard?" über die Barrieren, die den Zugang zu Bühnen, Fördermitteln und Medienöffentlichkeit erschweren. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen von People of Color, Menschen mit Behinderung und queeren Künstler:innen. Es geht darum, Strukturen zu enthüllen und zusammen Lösungswege zu finden.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb. Das Festival achtet auf ressourcenschonende Produktionsmethoden, unterstützt den Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel und vermeidet weitgehend Einwegmaterialien. Ökologische Transformationsmodelle für Festivals und Veranstaltungen werden in Workshops und Vorträgen präsentiert. Der Diskurs über Nachhaltigkeit umfasst nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale Dimension: Faire Bezahlung, sichere Arbeitsbedingungen und Mitbestimmung sind zentrale Anliegen.

Die Effekte der Digitalisierung auf die Gesellschaft und die Popkultur werden ebenfalls gründlich untersucht. Fokus liegen auf Themen wie der Einfluss von Algorithmen auf die Musikdistribution, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kreativproduktion und digitale Teilhabe. Internationale Fachleute sind auf das Festival eingeladen, um die Chancen und Risiken des technologischen Fortschritts zu erörtern und Visionen für eine inklusive digitale Zukunft zu schaffen.

Im Jahr 2025 wird auch die Frage diskutiert, welche Rolle die Popkultur in Zeiten der gesellschaftlichen Polarisierung spielt. Angesichts der wachsenden Spaltung und der populistischen Strömungen sieht das Festival sich als ein Raum für Dialog, Widerspruch und Verständigung. Durch ihre Auftritte machen Künstler:innen soziale Missstände sichtbar und kreieren alternative Geschichten. Kunst und Aktivismus zu vereinen, ist nicht nur ein programmatisches Ziel, sondern wird tatsächlich so praktiziert.

Nachwuchsförderung und Talententwicklung

Ein zentraler Bestandteil des Pop-Kultur Festivals ist die gezielte Förderung von Nachwuchskünstler:innen. Das "Talent"-Programm wurde 2016 gegründet und hat sich seitdem stetig verbessert. Es ist für junge Musiker:innen, Songwriter:innen, Produzent:innen und andere Kreative der Branche gedacht, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Im Jahr 2025 werden rund 150 Talente aus über 20 Ländern am Programm teilnehmen – ein Rekord!

Das "Talent"-Programm umfasst zahlreiche Workshops, Masterclasses und Mentoring-Sessions. Erfahrene Musiker:innen, Manager:innen, Booker:innen und Produzent:innen teilen ihre Perspektiven zu unterschiedlichen Facetten der Musikindustrie – vom Songwriting und der Produktion über Marketing und Social Media bis hin zu rechtlichen Themen. Der Fokus liegt darauf, die künstlerische und berufliche Entwicklung von Nachwuchstalenten zu fördern und ihnen den Zugang zu wichtigen Netzwerken zu ermöglichen.

Ein Höhepunkt des Programms ist der "Showcase"-Abend, wo ausgesuchte Talente ihre Musik vor einem internationalen Publikum spielen. Diese Auftritte sind nicht nur ein Sprungbrett für die Karriere, sondern bieten auch die Chance, von Branchenprofis und Festivalbesucher:innen wertvolles Feedback zu erhalten. Das Pop-Kultur Talent-Programm war der Anfang für viele Künstler:innen, die heute erfolgreich auf internationalen Bühnen stehen.

Die Förderung des Nachwuchses gilt nicht nur für Musiker:innen. Auch junge Kurator:innen, Veranstalter:innen, Journalist:innen und Techniker:innen werden gezielt angesprochen und unterstützt. In interdisziplinären Teams arbeiten sie an eigenen Projekten, kreieren innovative Veranstaltungskonzepte und realisieren diese während des Festivals. Eine kontinuierliche Verbindung zwischen Theorie und Praxis wird durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Musikschulen und Ausbildungsstätten ermöglicht.

Ein weiteres Anliegen des Talent-Programms ist es, Diversität und Chancengleichheit zu stärken. Durch Stipendien und Reisekostenzuschüsse können auch weniger privilegierte Talente teilnehmen. Die Organisatoren achten auch auf Barrierefreiheit und haben spezielle Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderung. Das Programm fungiert als das Labor für die Musikszene der Zukunft und ist entscheidend für die Erneuerung und Öffnung der Branche.

Die Erfolge des Talent-Programms sind deutlich zu sehen: Viele Alumni haben in den letzten Jahren Plattenverträge unterschrieben, internationale Auszeichnungen gewonnen oder eigene Labels ins Leben gerufen. So leistet das Pop-Kultur Festival einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer vielfältigen, innovativen und nachhaltigen Musiklandschaft.

Popkultur und Stadtgesellschaft: Wechselwirkungen und Impulse

Das Pop-Kultur Festival hat eine enge Verbindung zu Berlin und dessen gesellschaftlicher Entwicklung. Zahlreiche Events und Projekte haben die Beziehungen zwischen Popkultur und urbanem Raum als Fokus. Seit vielen Jahren ist Berlin ein Labor für neue künstlerische Ausdrucksformen, ein Anziehungspunkt für Kreative und ein Experimentierfeld für alternative Lebenskonzepte. Das Festival setzt diese Tradition fort und nutzt den urbanen Raum bewusst als Bühne und Resonanzraum.

Ein wichtiges Thema ist, wie Popkultur die Stadtentwicklung beeinflusst. In Panels und Gesprächsrunden erörtern Stadtplaner:innen, Kulturpolitiker:innen und Künstler:innen Themen wie Gentrifizierung, Nutzungskonflikte sowie die Zukunft von Clubs und Freiräumen. Es setzt sich für die Bewahrung und Förderung kreativer Orte ein und hebt hervor, wie wichtig Kultur für die Lebensqualität und den Reiz der Stadt ist.

Viele Projekte und Kooperationen entstehen durch die Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen, Nachbarschaftsvereinen und sozialen Einrichtungen. So entstehen Brücken zwischen dem Festival, den Stadtteilen und den verschiedenen Communities. Das Festival entfaltet seine Wirkung abseits der klassischen Bühnen durch Musik- und Kunstprojekte an Schulen, Workshops für Jugendliche und partizipative Formate.

Das Pop-Kultur Festival sieht sich als ein Förderer der kulturellen Teilhabe in der Stadtgesellschaft. Es ermöglicht den Zugang zu Musik und Kunst, unabhängig von Herkunft, sozialem Status oder Bildungsniveau. Freie Events im öffentlichen Raum, reduzierte Ticketpreise und gezielte Outreach-Programme sollen sicherstellen, dass möglichst viele Berliner:innen teilnehmen können. Weitere Aktionen zur Erhöhung der Publikumsvielfalt sind die Förderung der Barrierefreiheit und die Übersetzung von Veranstaltungen in mehrere Sprachen.

Das Programm zeigt auch, dass die Stadtgesellschaft einbezogen wird. Viele Veranstaltungen werden von lokalen Künstler:innen, Kollektiven und Clubs geplant und umgesetzt. Die einzigartige Energie und Vielfalt Berlins machen das Festival zu einem integralen Bestandteil der Stadt. Indem das Pop-Kultur Festival zur Identitätsbildung der Stadt beiträgt, stärkt es auch das Bewusstsein für die Rolle der Popkultur als Motor für gesellschaftliche Entwicklung.

Nicht zuletzt regt das Festival dazu an, über die Bedeutung der Popkultur in Zeiten von gesellschaftlichen Umbrüchen nachzudenken. In einer Stadt, die sich kontinuierlich wandelt und mit Problemen wie Wohnungsknappheit, sozialer Ungleichheit und Integration kämpft, kann die Popkultur Begegnungen, Austausch und Solidarität ermöglichen. Das Pop-Kultur Festival hat das Ziel, eine offene, vielfältige und solidarische Stadtgesellschaft zu fördern.

Ausblick: Zukunft der Popkultur und Festivals in Berlin

Das Pop-Kultur Festival 2025 bietet einen Blick in die Zukunft der Popkultur und der Festival-Landschaft in Berlin. Die Branche sieht sich durch die schnelle Entwicklung von Technologie, Gesellschaft und Umwelt großen Herausforderungen, aber auch vielen Chancen gegenüber. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und internationale Vernetzung nehmen die Festivalveranstalter aktiv Einfluss auf den Wandel.

Ein wichtiges Thema ist die Digitalisierung der Musik- und Veranstaltungswirtschaft. Mit Hilfe von innovativen Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Virtual Reality und Blockchain kommt es zu einem Wandel in der Musikproduktion, dem Vertrieb und dem Erlebnis der Musik. Das Pop-Kultur Festival wagt es, hybride Formate auszuprobieren, die analoge und digitale Erlebniswelten zusammenbringen. Durch digitale Übertragungen, interaktive Livestreams und virtuelle Räume kann ein Publikum aus der ganzen Welt teilnehmen, was neue Wege für künstlerische Präsentationen schafft.

Die ökologische Transformation fordert Festivals und Veranstalter:innen gleichzeitig heraus, nachhaltige Konzepte zu schaffen. Produktionsweisen, die Ressourcen schonen, klimafreundliche Verkehrskonzepte und ein Rückgang der Emissionen sind wichtige Ziele. Erstmals wird das Pop-Kultur Festival 2025 mit einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept arbeiten, das alle Aspekte von der Anreise der Künstler:innen bis zum Catering umfasst. Best-Practice-Beispiele werden in Panels und Workshops vorgestellt und diskutiert.

Die Globalisierung der Popkultur macht es notwendig, dass wir neue Wege der Zusammenarbeit und des Austauschs finden. Berlin etabliert sich als das Zentrum für internationale Musik- und Kulturschaffende und unterstützt aktiv Kooperationen mit Partnern aus der ganzen Welt. Das Festival sieht sich als Katalysator für diese Entwicklung und arbeitet daran, Künstler:innen, Institutionen und Publikum über nationale Grenzen hinweg zu vernetzen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Schaffung von Räumen für Popkultur in der Stadt. Durch steigende Mieten und das Interesse von Investoren werden Clubs, Proberäume und Ateliers verdrängt, was die kulturelle Vielfalt Berlins gefährdet. Das Pop-Kultur Festival engagiert sich für den Erhalt und die Neuschaffung kreativer Freiräume, indem es eng mit Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, um Lösungen zu finden.

Die Unterstützung von Diversität, Inklusion und Teilhabe bleibt auch künftig ein wichtiges Ziel. Als ein Labor für neue Ansätze der Kulturvermittlung sieht sich das Festival; es arbeitet stetig daran, Barrieren abzubauen und allen Menschen den Zugang zur Popkultur zu ermöglichen. Die Strategie umfasst entscheidende Elemente wie die gezielte Förderung von Nachwuchstalenten, die Einbeziehung von marginalisierten Gruppen und die Schaffung partizipativer Formate.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Pop-Kultur Festival 2025 nicht nur die neuesten Trends präsentiert, sondern auch ein wichtiger Antrieb für die Weiterentwicklung der Popkultur in Berlin und darüber hinaus ist. Indem es Musik, Kunst, Gesellschaft und Technologie zusammenbringt, fungiert das Festival als ein Labor für die Zukunft der Popkultur und setzt Impulse, die weit über die Tage des Festivals hinausreichen. Berlin ist nicht nur der Schauplatz, sondern auch ein aktiver Akteur in einem internationalen Netzwerk von kreativen Innovationen.